概論

皮膚科学の深化と拡張

―多層的視点からの探究

椛島健治

(京都大学大学院医学研究科皮膚科学)

[略語]

- AI

- :artificial intelligence(人工知能)

- DRG

- :dorsal root ganglion(脊髄後根神経節)

- ILCs

- :innate lymphoid cells(自然リンパ球)

- NMF

- :natural moisturizing factor(天然保湿因子)

- QOL

- :quality of life(生活の質)

- ROS

- :reactive oxygen species(活性酸素種)

はじめに

皮膚は,単なる外界の防御壁ではなく,人体最大の臓器として多機能性を有し,生命維持に欠かせない役割を果たす.その主要な機能は,物理的バリア,生物学的・化学的防御,感覚受容,代謝調節など多岐にわたる.また,皮膚は心理的影響にも関与し,ストレスや情動が皮膚疾患に影響を及ぼすことが広く認識されている.このため,皮膚科学は単なる医学領域にとどまらず,心理学,社会学,環境科学とも密接に関係する学際的分野となっている.

現代の医学において,皮膚科学の重要性はますます増加している.皮膚疾患の治療はもちろんのこと,皮膚科学は再生医療,抗老化(アンチエイジング)医療,AIを活用した診断支援,さらには個別化医療の推進など,多岐にわたる応用可能性を有する.例えば,乾癬やアトピー性皮膚炎のような慢性炎症性皮膚疾患では,免疫学や分子生物学の知見が治療法の開発を加速させている.一方で,皮膚腫瘍研究はがん研究全体におけるモデルとしての重要性を示しており,メラノーマのような悪性腫瘍の分子メカニズムの解明や免疫チェックポイント阻害薬などの新規治療法の開発が進んでいる.また,皮膚の老化に関する研究は,医療や美容の分野だけでなく,社会全体の高齢化への対応策としても注目されている.

こうした背景のなかで,本増刊号『生体内外をつなぐ動的な臓器 皮膚 健康と疾患のサイエンス』では,皮膚科学の基礎研究から臨床応用,さらには未来への展望まで,多層的な視点からその可能性を探究する.各章では,皮膚の恒常性維持や進化,感覚受容,再生医学,最新のテクノロジー応用など,多岐にわたるテーマを扱い,皮膚科学における最新の知見や課題,そして未来への展望を詳述し,基礎研究者や臨床医,さらには関連分野の研究者にとって有益な情報を提供することを目的としている.

本概論では,大まかな皮膚の機能を理解していただくために,皮膚の構造,皮膚の恒常性の維持とその破綻,そして皮膚科学の未来について概説する.

1.皮膚の構造

多くの読者は,皮膚の構造の詳細についてあまりなじみがないかもしれない.そこでまず,皮膚の構造について概説する.

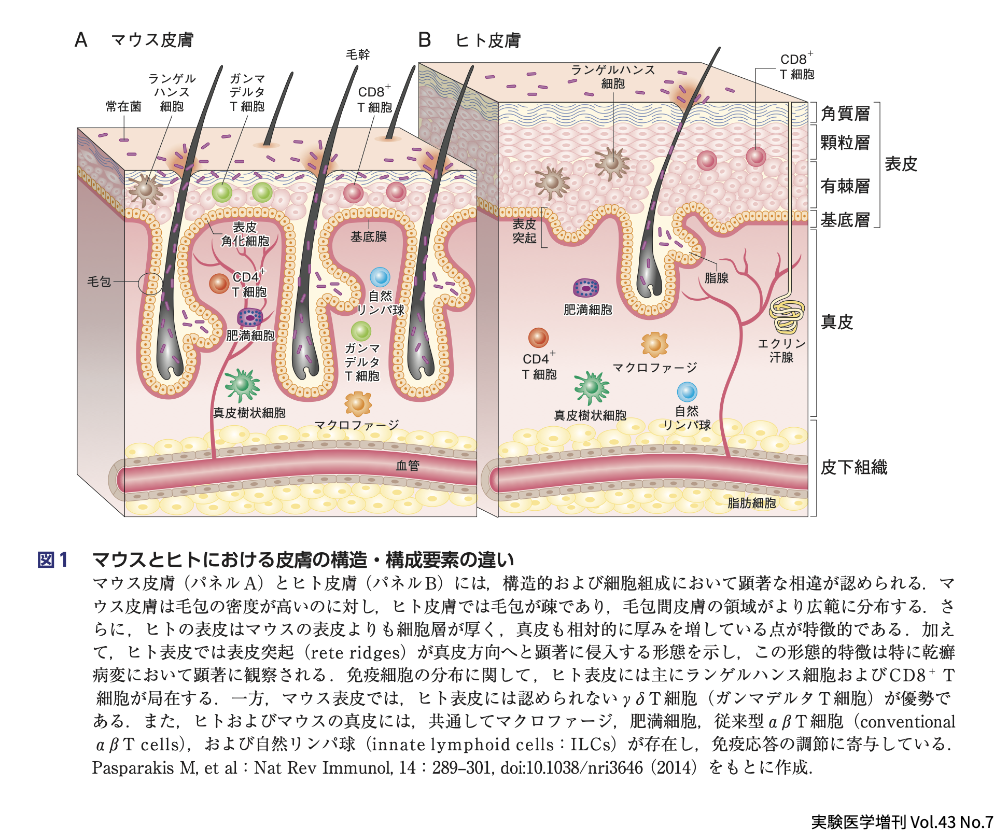

皮膚は,表皮(epidermis),真皮(dermis),皮下組織(subcutaneous tissue, hypodermis)の3層構造を有する(図1).

1)表皮(epidermis)

皮膚の最も外側の層であり,表皮角化細胞(ケラチノサイト)が主成分である.無血管であり,基底膜を介して真皮から栄養を受け取る.構成細胞として,ケラチノサイトのほかにメラノサイト(ただし,マウスでは真皮に存在),ランゲルハンス細胞,メルケル細胞などが存在する.ヒトでは約10層の表皮角化細胞からなるため厚さは0.2 mm程度であるが,マウスでは2〜3層程度と薄いのが特徴である(図1).

表皮の層構造を表面から深部へ向かって説明する.

・角質層(stratum corneum):角層ともよばれる.厚さはわずか0.02 mm程度であり,食用品ラップ1〜2枚程度の厚みである.死細胞(角質細胞)が積み重なり,主にバリア機能を担う.天然保湿因子(NMF)やセラミドなどの角層細胞脂質が含まれ,水分保持の役割を果たす.

・顆粒層(granular layer, stratum granulosum):ケラトヒアリン顆粒をもち,角質層形成の準備をする.タイトジャンクションも顆粒層に存在する.

・有棘層(spinous layer, stratum spinosum):角化細胞が接着しながら分裂を続ける.ランゲルハンス細胞は主に有棘層に存在する.

・基底層(basal layer, stratum basale):ケラチノサイトの幹細胞があり,細胞分裂を行う.メラノサイトも存在し,メラニンを産生する.

2)真皮(dermis)

表皮の下に位置し,皮膚の弾力や強度を支える.血管,神経,毛包,汗腺,皮脂腺などが存在し,コラーゲン(主にⅠ型),エラスチン,ヒアルロン酸が豊富で,線維芽細胞がこれらの合成を担う.

真皮の構造を表面から深部へ向かって説明する.

・乳頭層(papillary dermis):表皮直下にあり,毛細血管が多い.

・網状層(reticular dermis):コラーゲン線維が密に分布し,強度と弾力を支える.

3)皮下組織(subcutaneous tissue, hypodermis)

脂肪組織が主成分であり,外部からの衝撃吸収や体温保持の役割をもつ.また,大きな血管や神経が通るため,薬剤の皮下注射の部位としても利用される.

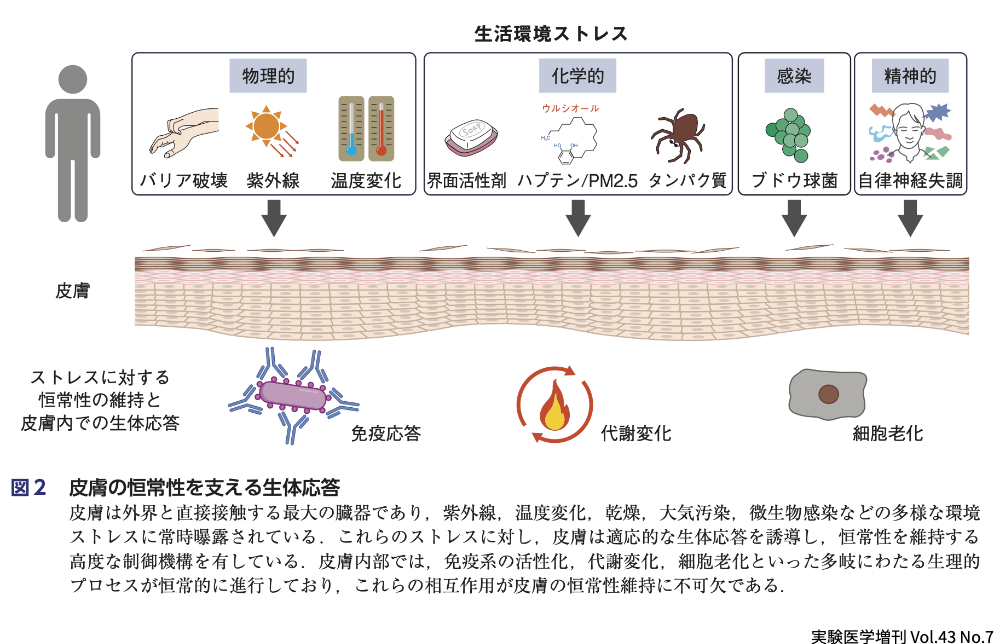

2.皮膚の恒常性維持とその破綻:基礎と応用の連携

皮膚の恒常性は,外界からの刺激やストレスに対応するための多層的なシステムによって維持される.表皮,真皮,皮下組織といった各層が,それぞれ独自の機能をもちながらも緊密に連携することで,皮膚の恒常性が保たれる.その際には,皮膚内で免疫応答,代謝変化,老化,創傷治癒などのさまざまな生体応答が誘導されている(図2).

1)表皮:バリア機能の基盤とフィラグリン

角層は,水分保持や異物侵入防止の役割を担う物理的バリアとして機能する.この機能は,フィラグリンやケラチンを含むタンパク質と,セラミドや脂肪酸などの細胞間脂質によって支えられている.これらの構成要素が適切に形成されることで,皮膚は外界からの刺激や病原体から生体を保護するとともに,水分蒸発を防ぐ.

フィラグリン遺伝子の変異は,アトピー性皮膚炎の発症リスクを高めるだけでなく,食物アレルギーや喘息といった他臓器のアレルギー疾患にも深く関与する.これは,皮膚バリアの破綻により異物が経皮的に感作される「経皮感作」のプロセスが,全身の免疫系に影響を及ぼすことを示唆している.最近の研究では,アトピー性皮膚炎リスクのある乳幼児に対する早期スキンケアや外用ステロイドによる治療介入が,皮膚のみならず他臓器のアレルギー疾患の予防にも寄与する可能性が示されている.このような介入は,アレルギー疾患の発症予防戦略として今後の医療において重要な位置を占めると考えられる.

2)マイクロバイオームと皮膚免疫の相互作用

皮膚表面には約1兆個の微生物が生息し,これらのマイクロバイオームは,病原体の侵入を防ぐ防御バリアとして機能するだけでなく,皮膚免疫応答を適切に調節するための情報伝達を担っている.

アトピー性皮膚炎では,黄色ブドウ球菌(Staphylococcus aureus)の増殖に伴い,毒素や炎症性因子を分泌することで皮膚バリアを損傷し,皮膚炎を増悪させる.一方,健康な皮膚では,表皮ブドウ球菌(Staphylococcus epidermidis),コリネバクテリウム属といった「善玉菌」が黄色ブドウ球菌の増殖を抑制し,皮膚バリアを守る役割を果たす.

近年,マイクロバイオームを標的とする治療法が注目されている.マイクロバイオームをリバランスする外用剤の臨床試験も進行中であり,これらの治療法は,アトピー性皮膚炎やにきび,乾癬などの疾患において大きな可能性を秘めている.

3)環境因子と皮膚恒常性

紫外線,乾燥,大気汚染といった環境因子は,皮膚のバリア機能や恒常性に深刻な影響を与え,皮膚疾患の発症や悪化に関与するだけでなく,皮膚の老化(スキンエイジング)を加速させる.

特に紫外線は,ビタミンD合成のような功の面のみならず,DNA損傷や活性酸素種(ROS)の生成を介して皮膚細胞に直接的なダメージを与える罪の側面がある.このダメージは,バリア機能の低下を引き起こし,炎症や乾燥を誘発する.また,紫外線曝露による色素沈着やコラーゲンの分解は,光老化の主な原因とされる.環境因子によるスキンエイジングには,表皮細胞の再生能力の低下やコラーゲン・エラスチンの分解,血管機能の低下などが関与している.

皮膚恒常性維持における多層的システムの理解とその応用は,皮膚科学の発展において中心的なテーマである.物理的ストレス(バリア破壊,紫外線,温度変化),化学的ストレス(石けんなどの界面活性剤の使用,漆や薬剤などのハプテン,PM2.5のような大気汚染),感染ストレス(ブドウ球菌などの細菌や真菌,ウイルス),精神的ストレスによる皮膚への影響(免疫応答,代謝変化,エイジング・老化)を包括的に理解することが重要である(図2).

4)生体防御反応としての痛み・かゆみ:臨床応用への道

痛みやかゆみは,皮膚疾患に共通する主要な症状であり,生体防御反応の1つであり,これらの制御は患者の生活の質(QOL)を大きく向上させるために不可欠である.近年の研究により,痛みやかゆみの分子メカニズムが詳細に解明され,治療法の開発が大きく前進している.神経-皮膚連携を理解することで,これまで制御が困難であった慢性症状への新たなアプローチが可能になりつつある.

脊髄後根神経節(DRG)細胞の単一細胞RNAシークエンス解析により,末梢神経の多様なサブセットが明らかになった.これらの神経細胞は,痛みやかゆみを含む感覚の伝達に独自の役割を果たし,その皮膚内分布も疾患や個体差に応じて異なる.

アトピー性皮膚炎のかゆみには,Th2細胞が産生するIL-31が重要な役割を果たす.IL-31は,末梢神経のIL-31受容体に作用し,かゆみ信号を活性化する.このメカニズムの解明により,IL-31受容体を標的とする薬剤としてネモリズマブが開発された.ネモリズマブはアトピー性皮膚炎患者のかゆみを軽減し,症状の改善に寄与する.

3.皮膚科学の未来に向けて

本増刊号を通じて示された多岐にわたるトピックや研究成果は,皮膚科学が単なる「外界のバリア」の学問にとどまらず,全身の健康と疾患,さらには社会全体に与える影響を理解するための重要な手段であることを改めて浮き彫りにする.ここでは,本増刊号が示唆する皮膚科学の未来像を掘り下げ,展望を述べる.

1)基礎研究と臨床応用の連携強化

皮膚科学は,基礎研究と臨床応用の緊密な連携が不可欠である.近年,シングルセル解析や空間トランスクリプトミクスといった先端技術の進展により,皮膚の微小環境における細胞間相互作用や,病態進行に伴う分子動態の解明が飛躍的に進んでいる.これらの知見を基に,標的治療薬の開発や,より精緻な個別化医療の実現が可能となる.

今後,基礎研究者と臨床医が一層緊密に協力し,疾患メカニズムの解明から治療法の実装に至るまで,シームレスな連携が求められる.テクノロジーの力を最大限に活用した皮膚科学の進化は,患者ケアの質を向上させるのみならず,医療全体の効率化と革新をもたらす原動力となるであろう.

2)学際的アプローチによる新しい知見の創出

皮膚科学は,その広範な応用可能性ゆえに,異分野との融合を通じて新たな知見を創出する潜在力を秘めている.免疫学や分子生物学といった隣接領域にとどまらず,心理学,社会学,さらにはAI(人工知能)やバイオインフォマティクスといった先端技術との連携が,今後ますます不可欠となるであろう.

すでにAIを活用した皮膚画像解析は臨床現場における診断精度の向上に寄与しており,さらなる技術革新により,患者の生活の質を飛躍的に向上させる可能性を有する.学際的アプローチを強化することで,皮膚疾患の原因解明や新規治療法の開発が一層加速することが期待される.例えば,メラノーマ,基底細胞がん,扁平上皮がんといった皮膚がんの診断においては,一部の研究においてAIの診断精度が専門医を上回ることが報告されており,この技術は特に皮膚科医が不足する地域において,遠隔医療を活用した早期診断の実現に向けた重要なツールとなりうる.

将来的には,ウェアラブルデバイスやスマートフォンを活用したリアルタイム診断が可能となり,患者の皮膚状態を常時モニタリングすることで,迅速かつ適切な治療が提供されるようになることが期待される.さらに,AIが個々の患者のリスク因子を解析し,最適な予防策を提案することで,皮膚疾患の発症を未然に防ぐ未来が現実のものとなるかもしれない.こうしたテクノロジーの進展は,皮膚科学のみならず,医療全体の在り方を根本から変革する契機となるであろう.

3)地域特異性と個別化医療の重要性

皮膚は環境適応の結果として進化してきた臓器であり,地域ごとの特異性を考慮した医療が必要である.例えば,紫外線量や気候,生活習慣の違いが皮膚疾患の発症リスクや治療反応に影響を与えることが知られている.ビタミンD欠乏症や皮膚がんリスクといった課題に対して,地域特異的な医療政策や予防プログラムを構築することが重要である.また,遺伝的背景に基づいた個別化医療の導入が,より効果的な治療法を提供するうえで不可欠となる.

4)高齢化社会における皮膚科学の役割

高齢化が進む現代社会において,皮膚科学の果たす役割はますます大きくなっている.老化に伴う皮膚の機能低下や,美容的ニーズの高まりに対する研究が進んでいる.コラーゲンやエラスチンの分解を抑える治療法,幹細胞を活用した再生医療,さらには老化の予防や逆転をめざす治療が,社会全体の健康寿命を延ばすために貢献することが期待される.

5)テクノロジーのさらなる活用

AIやビッグデータ解析,3Dバイオプリンター,オルガノイドなどの技術は,皮膚科学の未来を切り開く鍵となる.例えば,3Dバイオプリンティングやオルガノイド技術は,患者特異的な人工皮膚の開発や,疾患モデルの構築において大きな可能性を秘める.また,ゲノム編集技術やCRISPR-Cas9を用いた遺伝子治療は,遺伝性皮膚疾患の根治的治療に向けた新たな道を開きうる.これらの技術革新を活用することで,皮膚科学はさらに進化し,医学全体の発展にも寄与する分野となる.

おわりに

本増刊号で取り上げたさまざまなトピックから,皮膚科学が単なる疾患治療にとどまらず,基礎研究の発展,テクノロジーの活用,社会への応用など,多様な視点からの発展が求められていることが明らかになった.今後の皮膚科学の発展には,異分野との融合や先端技術の導入,そして社会との密接なかかわりが不可欠である.今後も,これらの視点を意識しながら,皮膚科学の未来を切り開くための研究と臨床応用の発展が期待される.

参考書籍

- 『人体最強の臓器 皮膚のふしぎ─最新科学でわかった万能性』(椛島健治/著),講談社(2022)

- 『皮膚,人間のすべてを語る─万能の臓器と巡る10章』(モンティ・ライマン/著,塩﨑香織/訳),みすず書房(2022)

<著者プロフィール>

椛島健治:1996年に京都大学医学部を卒業し,その後,米国海軍横須賀病院,京都大学(今村貞夫,宮地良樹,成宮周教授),ワシントン大学,UCSF(Jason Cyster教授),産業医科大学(戸倉新樹教授)などで研鑽を積む.アトピー性皮膚炎などの炎症性皮膚疾患の病態解明と創薬応用を中心とする皮膚免疫学の分野に従事.医学の領域を越えて,マラソン(自己ベスト2時間54分38秒)やトレイルランニング(UTMB完走),ゴルフなどが趣味.