概論

がん幹細胞:根治への鍵を握る細胞の謎に迫る

後藤典子

(金沢大学がん進展制御研究所分子病態研究分野)

はじめに

「がん幹細胞」のコンセプトは,それほど新しくはない.1960年代,マウスに移植した腫瘍を取り出してバラバラにして別のマウスに移植すると,すべてのがん細胞が腫瘍をつくれるわけではなく,ある特殊ながん細胞のみが腫瘍をつくれることが報告された.その特殊な細胞は「tumor initiating activity」をもつとされており,これは現代でも重要ながん幹細胞の特性の一つである.その後1997年になって,Dick JEのグループによって,急性白血病の幹細胞がセルソーティングによりCD34+CD38-に濃縮されることが報告され,細胞表面マーカーを用いてがん幹細胞の同定を試みる研究が世界中で行われた.キーワード「cancer stem cells」でPUBMEDサーチすると,1997年は844報であったものが急上昇し,2024年7,380報と高止まりしている.白血病幹細胞(leukemic stem cells),脳腫瘍幹細胞(glioma stem cells)のようにがん種特有の名称が使われることも多く,前述のキーワードサーチ対象になっていない.そのためがん幹細胞関連の論文はもっとずっと多いと考えられる.最近では「幹細胞」という言葉がES細胞やiPS細胞のようないわゆる幹細胞を想起させることから,これを避けるため,「がん幹細胞性」「幹細胞性をもつがん細胞」などと記述されることも多くなっている.本増刊号でも,それぞれの執筆者のお考えによりそれぞれに異なった名称が使われている.

がん幹細胞を取り巻く,最新の重要な概念は,「がんの可塑性」である1).これを標的とした治療法は,真にがんを根治させられると期待される.

1.がん幹細胞研究の歴史とがん幹細胞説アップデート

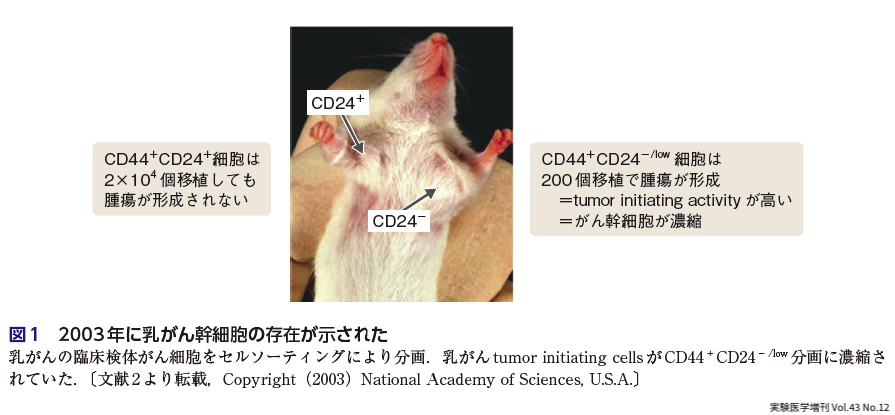

まず歴史的な背景から述べる.急性白血病幹細胞の発見からはじまり,米国で研究室を運営していた赤司浩一先生らの研究も進んで,さらに白血病幹細胞の研究が進展した.固形腫瘍では2003年にClarke Mのグループによって乳がんの幹細胞がCD44+CD24-/low分画に濃縮されることが見つかり(図1)2),同年Dirks Pのグループによって脳腫瘍のがん幹細胞がCD133+分画に濃縮されることが見つかった(第4章-1).がん幹細胞に懐疑的な見方をするがん研究者がレフリーとなったため,論文アクセプトに難渋した逸話が,当時Clarkeラボに留学していた下野洋平先生の稿にある(第4章-7).それくらい,がん研究の大御所にとってはすぐには受け入れ難い概念であったことが窺い知れる.

日本へ帰国した赤司先生が領域代表として立ち上げた新学術領域研究「癌幹細胞を標的とする腫瘍根絶技術の新構築」の枠組みを中心として,CD44を長年研究されてきた佐谷秀行先生,静止期がん幹細胞の研究をされている中山敬一先生はじめ,多くの一線の研究者が加わり,世界に先駆けて,日本でがん幹細胞の研究が一気に進んだ.最近のアップデートについて執筆いただき,自らも執筆させていただいた(第1章-1〜3,第2章-3,第3章-3,第4章-1,2,6〜9,第5章-3).がん幹細胞の新たなメカニズムの知見が集積し,がん幹細胞を創薬標的として,臨床試験へ進め,いくつかは日本発の創薬開発を達成しすでに臨床で使用されている.

ここ十数年で,ゲノム研究も急速に進展した.小川誠司先生のグループは,がん組織に生じたゲノム変異の詳細な解析をもとに,クローン進化説を提唱している(第1章-4).さまざまながんにおいて,正常組織幹細胞から少し分化した前駆細胞などの未分化ながん細胞が「がんの起源細胞」となって,がん化し,クローン進化する.さらに最近,乳腺や消化管組織などの正常部分に,ゲノム変異を有した正常細胞がそこかしこに存在しており,ドライバー変異を有するにもかかわらず,病理学的にも臨床的にもがん細胞に変化していない細胞が,年齢とともに増えていく興味深い現象を報告している(第1章-4).

以上を踏まえて,がんがどのように発生するのか,アップデートされたがん幹細胞説を私の専門の乳がんについて考えてみる.加齢とともに,正常細胞にゲノム変異が入るとhyperplastic lesionなどの前がん病変に変化していく.がんの起源細胞である前駆細胞のゲノムやエピゲノムにも変異が入る.何らかのトリガーによって,がんの起源細胞ががん幹細胞化する.そして,正常組織がヒエラルキーをもって出来上がるのと同様に,徐々にがん幹細胞から分化したがん細胞が生み出され,分裂とともにいったん増殖能力が上昇してtransient amplifying cellsとなった後,完全分化したがん細胞も含む,多種多様の分化段階にある不均一ながん細胞からなるがん組織が出来上がっていく.これが,原発のがん組織がつくられるしくみである(図2).一方,大腸がんなど他のがんにおいては,起源細胞として未分化な細胞のみならず,分化した細胞も起源細胞になりうると報告されている1).

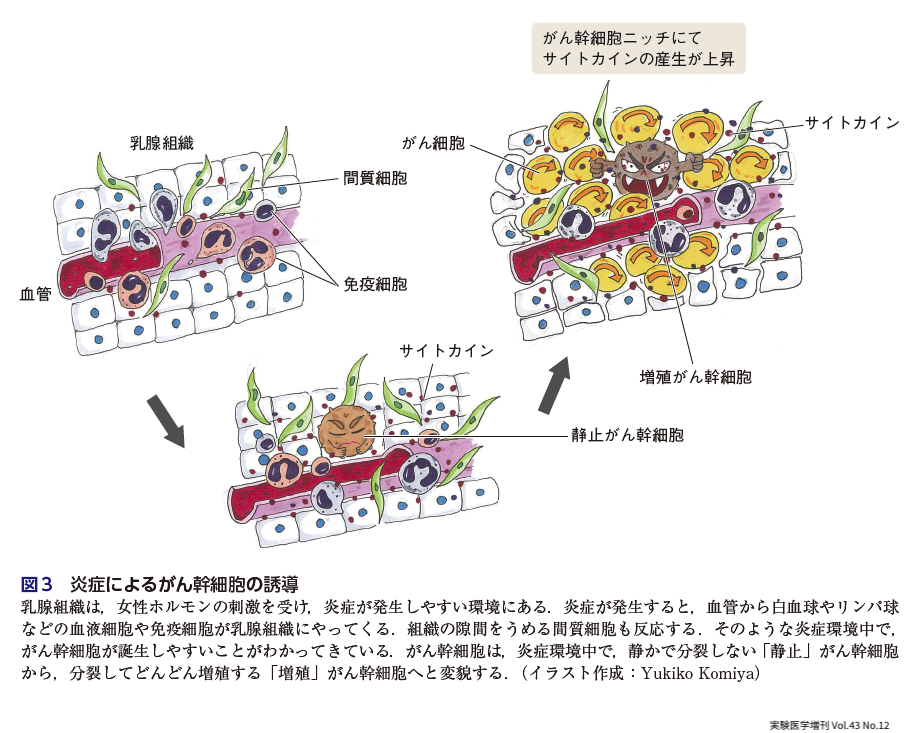

がんの起源細胞ががん幹細胞化して,増殖を開始するしくみはよくわかっていない.トリガーは何なのか? 加齢などに伴う慢性炎症が引き金になっている可能性は高い(図3).がんモデルマウスを用いて,炎症ががん幹細胞化に重要であることが示されている(第4章-4)3).このしくみの詳細が明らかになれば,がんを予防することが可能になる.

2.がん幹細胞研究を行うための三次元培養―スフェロイド,オルガノイド培養―を用いた研究の進展

何十年も前,がん研究を行うため,患者がん組織から得られたがん細胞を,血清を入れた培地で培養する試みが行われた.稀に培養に慣れて不死化したがん細胞が得られた.これが「がん細胞株」としてストックされ,世界中に配られ,がん研究は大きく進展した.しかし,このがん細胞株の二次元培養系を用いた薬剤スクリーニングを行って同定された薬剤が,臨床試験では期待された効果が得られないために開発がストップすることが多く,がん分野の創薬コストは非常に高くつくことが問題になっていた.この理由として二次元培養されたがん細胞株のなかに含まれるがん幹細胞は非常に少なく,実際のがん患者体内にあるがん組織とはかけ離れた性質をもっているのではないかと考えられるようになった.加えてがん幹細胞は,他の分化したがん細胞集団に比較して抗がん剤や放射線に対する治療抵抗性があることもわかってきた(図2).このことは,がん幹細胞に焦点を当てた研究により,がん幹細胞を標的とした治療法を開発することの重要性を示している

患者がん組織の性質を保つ培養法は,三次元のスフェロイドあるいはミニがん組織(がんオルガノイド)である.スフェロイド培養は,もとは神経幹細胞を培養するための培養法であり,これを用いることで,乳がんなどのがん幹細胞を濃縮して培養することができる4).佐藤俊朗先生はClevers Hらとともに,腸のオルガノイド培養を世界ではじめて成功させた(第1章-5,第4章-2).この研究がきっかけとなって,がんのオルガノイド研究が世界中で広がった(第4章-5).井上正宏先生は,Cancer Tissue-Originated Spheroid(CTOS)法という独特のオルガノイド調製法を構築している.細胞間接着を保つことによって,もとのがん組織の性質をよく保つ利点がある(第1章-6).他にも,微小環境に存在するがん間質細胞や血管内皮細胞などを混合した「混合オルガノイド」が構築されている(第2章-3,6).ハイドロゲルや合成ポリマーとがんスフェロイドを共培養することによって,ニッチ細胞とがん幹細胞の相互作用が再現され,スフェロイドの増殖がみられる(第2章-5,第4章-1).オルガノイドは,薬剤スクリーニングにも適したin vitroの系であり,これらの系を用いた薬剤スクリーニングが行われている.

3.マウスを用いたがん幹細胞研究の進展

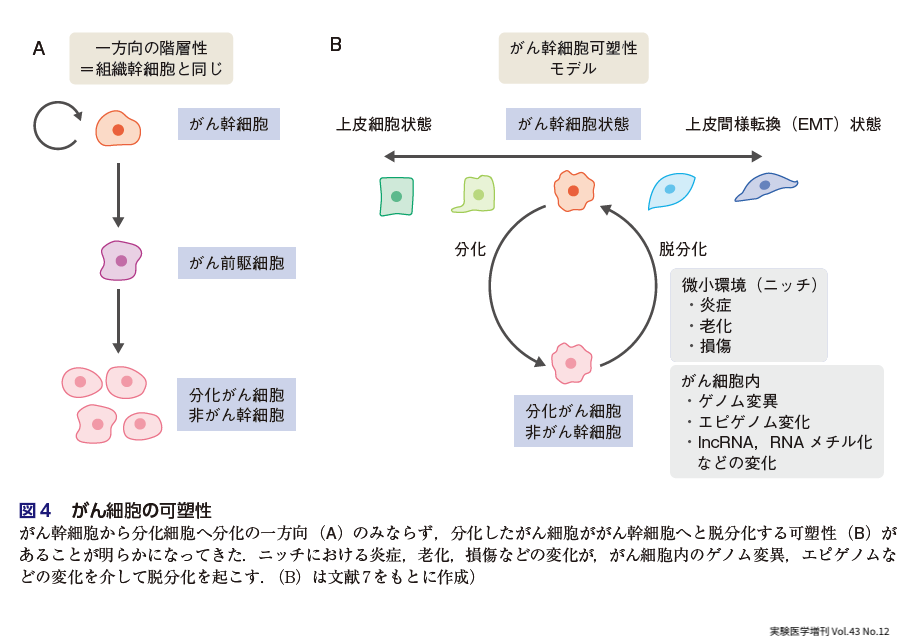

マウス個体を用いた細胞系譜追跡アッセイを行うことによって,がんの起源細胞の理解も大きく進んだ(第1章-5,第4章-2).一連の研究により,腸のがん幹細胞マーカーLgr5+細胞を駆逐しても,Lgr5−の分化したがん細胞から脱分化したがん幹細胞が現れるために,いつまで経ってもがん組織を根絶することはできないことが明らかになってきた(第4章-3).組織幹細胞が自己複製しつつ分化をくり返すことにより,正常の組織が構築される.そのため,正常組織は,組織幹細胞を頂点とする一方向性のヒエラルキーを有する(図2,図4A).ヒエラルキーが一方向性であれば,がん幹細胞だけを駆逐することによってがんの根絶が可能であるはずであるが,そうではなかった.がん幹細胞やがん細胞は,高度の可塑性(plasticity)をもって,脱分化も分化もし,時には胎児型前駆細胞の性質をもつこともある(第1章-5,6,第4章-3)(図4B).がん幹細胞は,固定された性質をもつがん細胞ではなく,他のがん細胞に比較すると,より幹細胞性を有する細胞の状態であることがわかってきた.

4.がん幹細胞とがん幹細胞ニッチ,シングルセル解析を用いた高解像度研究の進展

固形がんは,がん細胞のほか,がん間質細胞,免疫細胞,血管内皮細胞,脂肪細胞,神経細胞などの正常組織に存在する細胞も共存し,それらが産生するコラーゲンなど細胞間基質を含み,エコシステムをつくっている.さまざまなサイトカイン,ケモカイン等ニッチ因子を介する相互作用が行われている.外科切除,抗がん剤,分子標的薬剤,放射線など,あらゆる治療を施すことによって,このエコシステムが崩され,がん幹細胞を取り巻く微小環境「がん幹細胞ニッチ」は変化する.加えて,加齢変化,腸内細菌が産生する代謝物,糖尿病など疾患の影響によっても,微小環境に変化が生じる.がん幹細胞ニッチの変化に応じて,がん幹細胞状態はいかようにも変化しうる.

腫瘍血管とがん細胞の間は,「血管周囲ニッチ」を構成し,がん細胞やがん幹細胞を制御している.ここでTGF-βは,血管内皮細胞に対して,EndoMT(内皮細胞の間葉転換)を起こす(第2章-4).がん細胞が転移した先でも,転移先の微小環境「転移ニッチ」のなかで,がん幹細胞が現れ,がん細胞の増殖がはじまる.これが転移である(第4章-6).

ここ数年の腫瘍免疫分野の進歩に伴い,がん幹細胞と免疫細胞の相互作用について多くのことがわかってきた.腫瘍随伴マクロファージや細胞障害性T細胞,制御性T細胞などをたくみに利用して,腫瘍内に生き残るがん幹細胞の戦略が明らかになってきている(第2章-1,第4章-1).B細胞性リンパ腫に対するCD19 CAR-T細胞療法は,リンパ腫がん幹細胞に対する治療である(第5章-3).乳腺には脂肪細胞が多く,そこから産生されるアディポカインもニッチ因子としてがん幹細胞の生存に利用されている(第4章-7).

がん幹細胞は,がん幹細胞ニッチの変化に反応して,さまざまなエピゲノム変化を起こしたり,lncRNAやRNA結合タンパク質,RNAのメチル化,テロメラーゼの変化を起こし,可塑性を発揮して,微小環境に適応した細胞状態となり生き延びている(第3章-1〜4).

また,最近のシングルセル解析や空間トランスクリプトームなどのテクノロジーの進歩により,細胞一個一個を詳細に調べることが可能になった.患者由来がんスフェロイドを用いてがん幹細胞を濃縮してシングルセル解析を行うと,分化段階の異なる連続性のあるいくつかの亜集団にわかれる(第2章-2,第4章-2).がんの起源細胞に近いがん幹細胞集団を「祖先がん幹細胞」と名付けてさらに調べたところ,がん幹細胞集団のなかで,最も治療抵抗性の集団であることを見出した5).ここ10年ほど,治療抵抗性のがん細胞は,Drug tolerant persisters(DTPs)として注目され,研究が活発に行われてきている.このように,DTPsとオーバーラップするがん幹細胞亜集団が存在する(第5章-1).

5.日本発のがん幹細胞標的治療

がん幹細胞を標的とする治療開発のために多くの試みがなされ,日本発の創薬開発がいくつか成功を収めている.実臨床で使われている薬剤として,EZH1/2阻害剤,IDH阻害剤,世界初の脳腫瘍幹細胞を標的とするウイルス療法などがあげられる(第4章-8,第5章-2).がん幹細胞を維持するlncRNA標的核酸医薬やWntパスウエイ阻害剤が臨床試験に入っている(第3章-1,第5章-1).

おわりに

がんの治療法や診断法は飛躍的に改善され,がんと診断されたらすぐに死を意味する時代は過ぎ去った.それでも日本人の死亡原因の第一位は依然としてがんである.まだまだがんは治る病気になっていない.

クリニカルシークエンスによってがん組織のドライバー変異を調べ,がんエキスパートパネルの力を借りて適切な治療選択を行う,精密がんゲノム医療が保険適応となり,普及してきた.しかし治療選択肢が示唆された症例は約50%,実際に新たな治療薬を用いて治療につながった症例は,10%程度にとどまっている.このことは,少なくとも半分の患者に対して,よい治療法が見つからないことを示している.特に再発,転移がんは予後不良となることが多い.

加えて,がんの発症にもがん幹細胞が重要な役割を果たしていることもわかってきて,そのメカニズムの詳細が解明されれば,がんの新たな予防法開発につながると期待される.

本増刊号を概観すると,急速に進展している本分野において,がんの可塑性をはじめとする再定義されたがん幹細胞性の新たな概念が定着するとともに,がん幹細胞を標的とした治療法開発が精力的に行われていることが見てとれる.いよいよ,がんを予防し,がんと診断されても真に根治できる日が近いことに確信をもつ.

文献

- Hanahan D:Cancer Discov, 12:31-46, doi:10.1158/2159-8290.CD-21-1059(2022)

- Al-Hajj M, et al:Proc Natl Acad Sci U S A, 100:3983-3988, doi:10.1073/pnas.0530291100(2003)

- Takeuchi Y, et al:Proc Natl Acad Sci U S A, 118:e20212311, doi:10.1073/pnas.2103658118(2021)

- Murohashi M, et al:Br J Cancer, 102:206-212, doi:10.1038/sj.bjc.6605468(2010)

- Li M, et al:J Clin Invest, 133:e166666, doi:10.1172/JCI166666(2023)

- Kreso A & Dick JE:Cell Stem Cell, 14:275-291, doi:10.1016/j.stem.2014.02.006(2014)

- Saw PE, et al:Cell Stem Cell, 31:1101-1112, doi:10.1016/j.stem.2024.06.003(2024)

<著者プロフィール>

後藤典子:1989年金沢大学医学部卒業,東京大学附属病院で研修,’93年医学博士,’98年ニューヨーク大学ヒューマンフロンティアサイエンスプログラム(HFSP)長期フェロー,2005年東京大学医科学研究所准教授,独立准教授を経て’13年現職(金沢大学がん進展研究所教授).患者由来がん細胞のスフェロイドやオルガノイド,patient-derived xenograft (PDX)モデル,乳がんマウスモデルを組合わせて,がん幹細胞の研究を行ってきました.発展して現在は,乳がんとその転移先組織の不均一性の詳細を解明し,がんの根治を目指しています.