第1章 生態学とはなんだろう

生き物の星に暮らす―地球環境の特徴

私たち人にとって地球はたったひとつの家、つまり生息環境です。地球に近い月や火星になら、近い将来行くことはできるでしょう。2025年現在、NASAや中国が月に再度人を送り込もうとしており、火星の有人探査も構想されています。しかし、それらが実現したとしても、あくまで一時的な滞在です。人が生まれて一生を過ごし死んでいく場所は、今のところこの惑星の上にしかありません。

私たちにとって特別な環境である地球を、特別たらしめるものが生き物です。地球上には魅力的な景観がたくさんありますが、たとえば里山の景観を想像してみてください。そこから生き物をすべて取り除けば、残るのは岩が転がる荒涼とした光景になるでしょう。月や火星に行った探査機から送られてくる写真はそのようなものですが、地球も一皮めくれば、それら岩石からなる天体とよく似た眺めになるということです。しかし、実際には地球の表面には生き物がいます。微生物も含めれば、生き物が見つかるのは上空数十キロメートルから、低いところで地下5キロメートル弱(1)までの範囲で、6400キロメートル弱の半径をもつ地球と比べるとまさに薄皮1枚程度ですが、これが大事です。この生物圏に包まれているおかげで、地球は他とは違う緑の星になっています。

そんな地球の生き物を全部集め、私たち人間から動物から植物、菌類、微生物まですべてをひっくるめて乾燥させて重さを測れば、1100ギガトンほどになると見積もられています(2)。ギガは10億を意味していて、1トンは1000キログラムですから、1100ギガトンは、1100兆キログラムです。あまりに大きな数すぎてピンときませんので、もう少し身近な私の体と比べてみます。体重が60キログラムちょっとの成人男性たる私の体には、6割ほどの水が含まれています。乾燥させて水1滴残らないように絞り上げれば重さ24キログラムです。ということは、地球の生き物は、私に換算すると 1100兆÷24≒46兆人分と同じだけ存在しているということになります。書いていて気が遠くなります。46兆人の私……ちなみに46兆人は今の地球の全人口の6000倍近くに相当します。莫大な量です(多くの生き物は私より小さいでしょうから、実際の生き物をすべて数えあげれば、これよりはるかに大きな数になるでしょう)。

これほどたくさんいる生き物ですが、諸行無常はその常です。1つひとつの種で見ると、時間とともに数が増えたり減ったりします。一部の個体が新しい場所に移動することで、その種の生息地域が広がることもあります。個体で見れば歩き回れない植物も、種子が親元から離れて芽吹いたり、匍匐枝や地下茎を伸ばした先で増えたりすることで、違う場所に広がります(個体に縛られがちな私たちの考え方の枠を取っ払えば、移動しているとみなせるのです)。加えて生き物は進化するので、同じ性質をずっともち続けるとは限りません。ですから、ひとつの場所で観察を続ければ、そこに暮らす生き物の種類が移ろいゆく様子を見ることになるでしょうし、同じ生き物がひとつの場所に何千何万世代と暮らし続けることに成功しても、その性質は次第に変わっていくでしょう(意識的に変えているわけではないことに注意してください)。

このような変化には環境が大きな影響を与えます。じゃあ生き物はただ環境に振り回される受け身なだけの存在かというとそうではなく、逆に周りの環境を変えていくものでもあります(こちらも必ずしも意識的ではありません。ただ生きていくだけで変わります)。1個体1個体にできることはわずかかもしれませんが、莫大な量の生き物がいるので、その影響が積み重なっていくと目に見える変化が起き、場合によっては地球レベルで影響を及ぼすこともあるわけです。たとえば地球の土壌は生き物の働きの結果できているもので、月や火星にある土とは性質がまったく違います。森に入り、積もる落ち葉をかき分け土を手に取れば、えも言われぬ香りがします。あれは生き物がいて有機物がたっぷり混じり込んでいるからこそです。

そういえば、ハリウッド映画に『オデッセイ』という有人火星探査を背景にした作品があります。火星の基地に1人取り残されるはめになったマット・デイモンふんする植物学者が主人公です。作中、彼は備蓄食糧のジャガイモを火星の土に埋めて増やそうとします。助けを待つ間の食料にするのです。このとき彼は、これまた蓄えてあった隊員たちの排泄物を肥料としてジャガイモと一緒に埋めていました。火星の土にはない有機物を補おうということでしょう(こうすると地球の土とは違ってキツい臭いになりそうですが、映画のなかでもきっちりそういう描写がありました)。

閑話休題。生き物は物理的な影響を環境に及ぼします。木が多く茂れば風が弱まり夏の高温も和らぎます。干潟の泥の中に住む二枚貝やゴカイ、カニといった生き物は、水の中の有機物を食べ、水質をきれいにします。そもそも私たちが呼吸していられるのも、光合成する細菌であるシアノバクテリアが太古の地球で空気中の酸素の割合を大きく増やしてくれたからです。そして私たちは今、温室効果ガスの放出を続けて地球の温度環境を変えつつあります。

ということで、地球の上で生き物と環境は互いに関係しあっています。分かち難く結びついている、とまでいうと言い過ぎかもしれませんが、少なくともどちらかひとつを他と切り離して考えるのはうまい方法ではない、とはいえそうです。そして、ある生き物から見れば、他の生き物たちも自分に影響を与える存在で、環境の一部です。これらが、私たちが生きている地球の環境を考えるうえで重要なポイントのひとつとなります。

エコロジー?―生き物と環境と関係の学問

このような、生き物と環境の関係を探ろうとするのが、この本のテーマであるところの生態学です(ここで環境には他の生き物も含まれますから、生き物同士の関係も、生態学の対象です)。この第1章では、そんな生態学の基礎になる考え方についてお話ししようと思います。

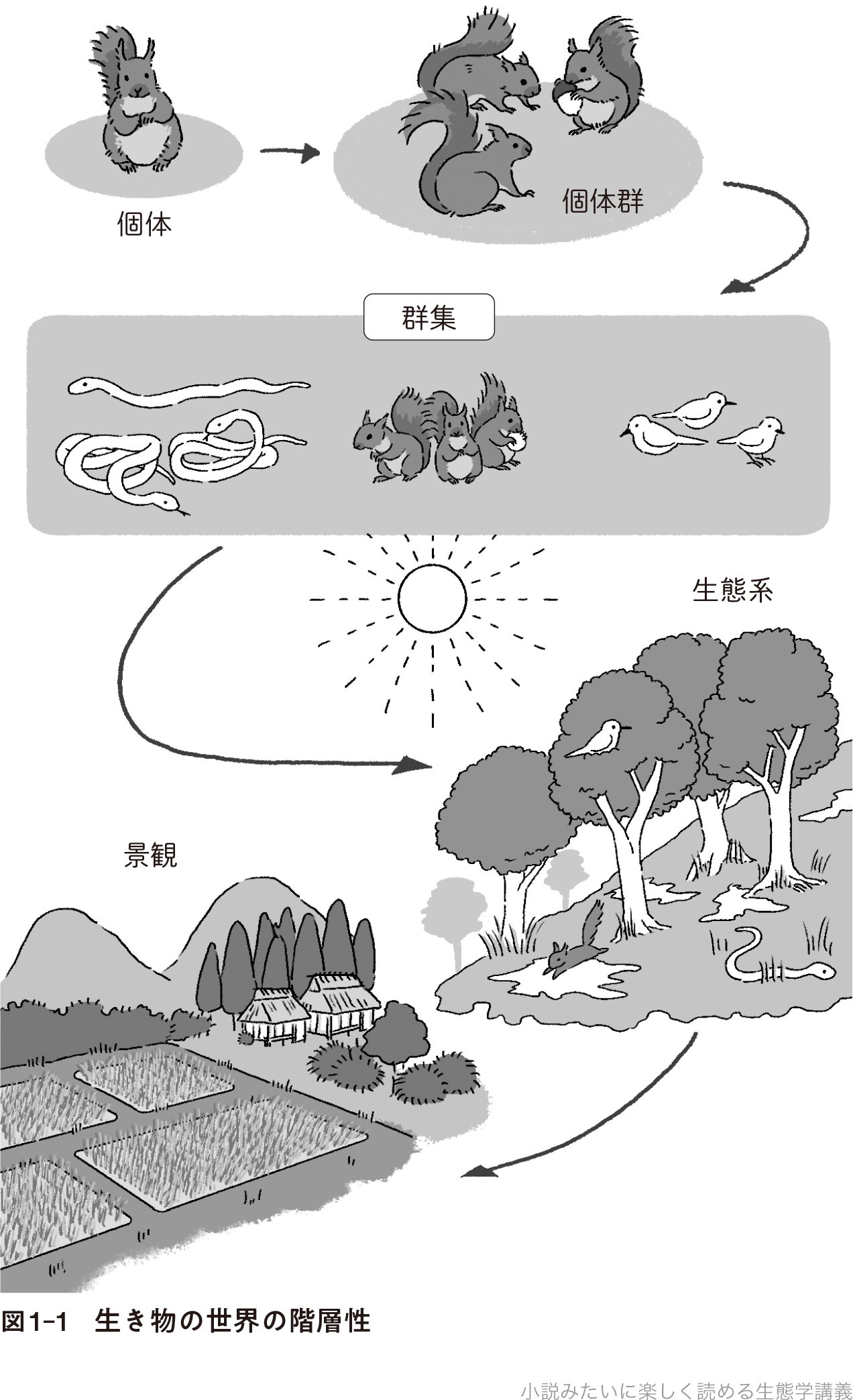

「はじめに」でも書きましたが、生態学は幅広い学問で、いろいろな対象を相手にします。それらは、小さなものから順に、個体、同じ種に属する個体のまとまり(個体群と呼びます)、複数の種の個体群が集まってできる群集、ある場所に成立する生物群集と周りの物理的環境をひとまとめにした生態系、複数の生態系をまとめた景観、というようにまとめることができます(図1-1)。さらに地球全体を対象にする場合もあります。そして、生態学がそれぞれの対象で明らかにしようとすることや、その結果見つかる法則や原理は、他の対象のものとは異なっていることがふつうです。とはいえ、何を相手にしようとも「生き物と環境の関係を探る」という点は共通しています。

生態学には、生き物がどのように暮らしているかを知ろうとする学問、という面もあります。生き物の暮らし、というと少し抽象的ですが、たとえば、何を食べているか、とか、死亡要因は何か、とか、寿命は、とか、1回で何個卵を産むのか、とか、具体的にあげていくときりがありませんが、ともかくはそういう生き物のさまざまな生活のありよう、つまり生態を明らかにしようというものです。まさに、「生態」学です。生態学は英語でecologyですが、その意味をギリシャ語にさかのぼってひもとくと、生活の場としての家についての学問というものになります。このことからも、生き物の生活の解明が、生態学の重要な一面だということがわかります。そして、この面は、個体、個体群、群集を対象とする生態学で強く現れます。

なかでも個体を対象とする生態学は、生き物の生活を直接扱います。昔は、生き物を人間と切り離して、つまり、人の影響があまり及んでいない自然の中の生き物を対象に研究することが多かったのですが、最近は、人間活動が生き物の生態に与える影響についてや、生き物の都市環境への適応について調べることも増えてきています。一方、同じ種の生き物のまとまりである個体群を対象にする場合は、どこにどのくらいの数の個体がいるか、その数が環境の状態に応じてどう増えたり減ったりするのかということが主なテーマになります。近年、人間の活動が原因で多くの生き物が絶滅していますが、これは数の減り方の話なので、絶滅に関する問題も個体群を対象とする生態学の守備範囲です。複数の種からなる群集を扱うときは、ある種がいると他の種にどのような影響があるのか、その影響がたくさん集まると何が起こるか、といった問いが中心になります。群集そのものを考えることもあり、全体がどんな種からなり、どれくらいの数の種がいるのか、その割合はどうか、ということもテーマになります。生態系や景観を相手にするときは、それらの特徴を明らかにすることもさりながら、物質やエネルギーが生き物同士の関係を通じてどのように流れ循環しているのかに迫ろうとする面が強くなり、生き物の生活を明らかにする、という側面は背景に退きがちです。

生態学では何を相手にするかでテーマが変わりますが、それはある意味で当然です。たとえば、個体数は集団の特性で、個体を相手にしている場合には考えようがありません。とはいえ、個体群は個体の集まりで、群集は個体群の集まり、というように、生態学の対象は、小さなものが集まって大きなものをつくっているのが特徴です。そのため、大きなものの振る舞いには小さなものの特徴が影響しますし、逆もまた然り。たとえば、鳥が1回に産む卵の数をクラッチサイズといいますが、キジバトは2個、ツバメは5個というように、クラッチサイズは種によって違っています。そして、クラッチサイズの小さい鳥は絶滅のリスクが高くなっているそうです(3)。つまりこの例は、生き物の生活のしかたが、個体数の減り方に関係していることを示しています。一方で、クラッチサイズは天敵に襲われるリスクが高いと小さくなるという説があり(4)、これはどんな種から群集がなっているか(天敵の種類は何か、など)が生き物の生活のしかたに関係している例です。

ところで、生態学を英語でいうところのecologyは、カタカナ書きすると、エコロジーです。一方、日本語の「エコロジー」は生態学とは意味が違っていて、「地球にやさしい」とか「自然と調和した生活」とかを表現するために使われているようです。特に最初の2文字は、エコバッグだとかエコポイントだとかエコマークだとかいろんな言葉につけられて、もうすっかり「エコ」は環境を守ること、という意味になっているように見受けられます。もちろん生態学も環境保全とかかわっています。また、私を含め生態学を学ぶ人の多くは生き物が好きで、決して良いとはいえない今の自然環境の状態や、生物多様性の危機に心を痛めており、環境をより良いものにしたいと思っている、と私は信じています。ですが、それはそれ、これはこれ。生態学はあくまで生態学で、生き物と環境の関係を解き明かすのが本分です。地球にやさしかったり自然と調和しなければならなかったりするわけでは必ずしもないので、よろしくお願いします。

大事なことは目に見えない―生態学の時空間スケール

関係は目に見えません。形や鳴き声や匂いといった、五感に働きかけてくる生き物の性質と違って、生き物と環境や、生き物同士の関係のなかには、感覚的にとらえることが難しいものがたくさんあります。もちろん私たちは、ライオンがシマウマを襲って食べるところを見ることができ、ここから「ライオンがいるとシマウマは数が減るだろう」という食う―食われるの関係に想いが至るのはそれほど難しいことではありません。でも、じゃあそのようなシーンが見られなければ、そこに関係はないのかというとそうとも限らないのです。

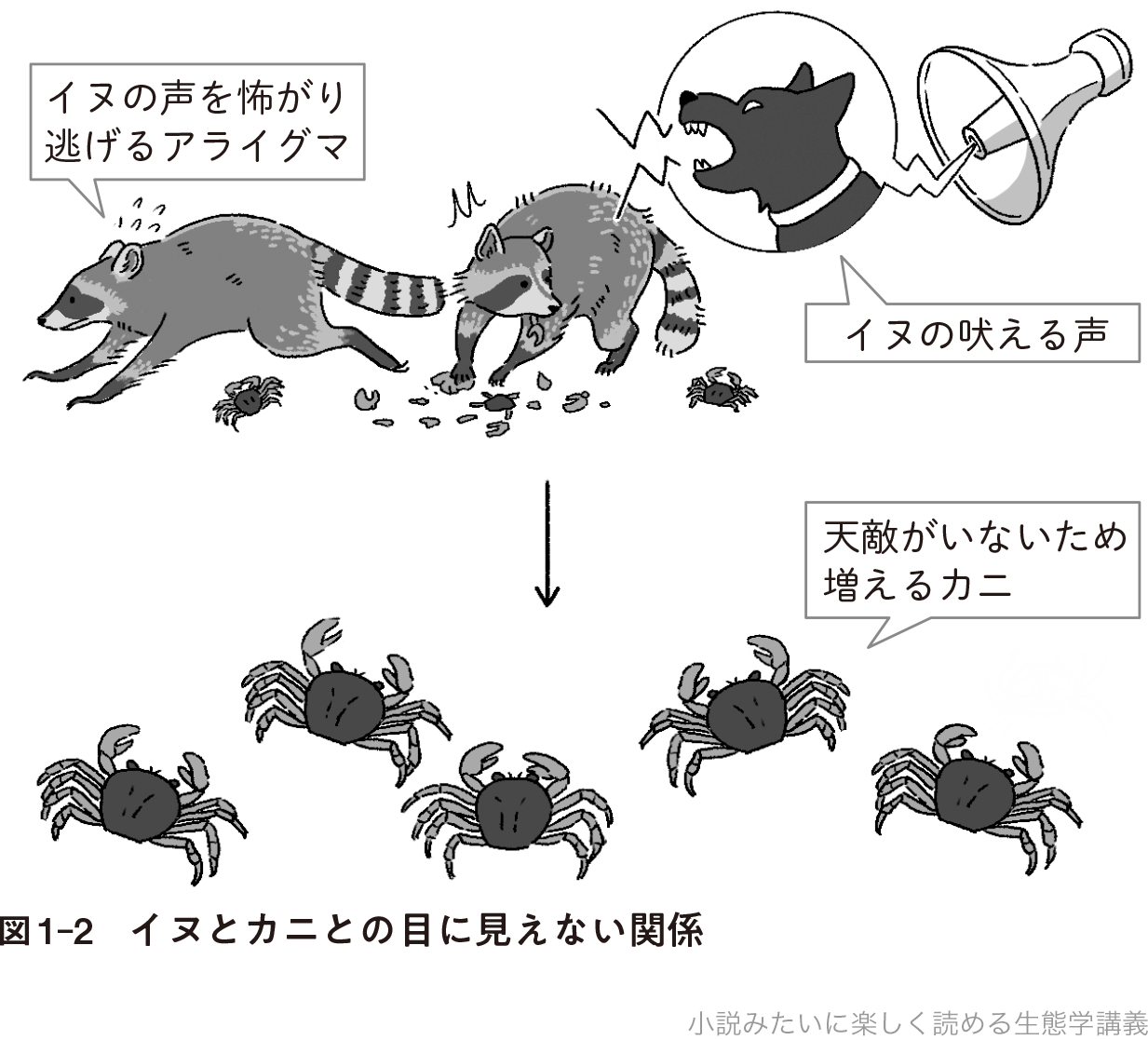

カナダで、海岸の岩礁地帯をエサ場にしているアライグマを使った、とある実験が行われています。イヌが吠える声をスピーカーから1か月流し続けたのです。音だけなので、アライグマはイヌから危害を加えられるのではありませんが、効果はてきめん。おびえたアライグマは、エサを探しに行く時間を半分以下に減らしたとのこと(アザラシやトドの声を流してもアライグマには影響しなかったとのことで、「イヌがいる!」とアライグマに思わせたのが大事だったようです(5))。つまり、生き物同士の関係のなかには(イヌが鳴き声だけでアライグマの行動に影響したように)、実際に接触することがなくても存在しているものがあります。もうこれはまったく目に見えないわけで、このような関係に気がつくには、ちょっとした想像力が必要です。ちなみに、イヌの声を流した結果、アライグマのエサである海岸の生き物は数が劇的に増え、カニなど倍近くが見られるようになったそうです(図1-2)。ということで、この海岸では、イヌとカニの間にも目に見えない関係があったわけです。

生き物である私たちには、感覚をはじめとして周りから情報を得て処理するためのしくみが備わっていますが、そのようなヒト生来の能力でとらえにくいものは、生き物同士の関係の他にもたくさんありそうです。生物多様性もそのひとつかもしれません。地球の生き物がどのくらい多様かというと、200万を超える種類がすでに知られており、まだ見つかっていない種類を合わせれば、全部で1000万のケタに届くかもという話ですが(6)、そのような大きな数(しかも1つひとつが違っている)を腹落ちするように理解するのは私たちの貧弱な脳では難しいのかもしれません。というのもこんな話があるのです。

生き物をグループに分けていくのは生物学者の特権ではなく、さまざまな民族が、自分たちの暮らしと関係する生き物たち、つまり自分たちの生活環境で共存している生き物たちを、自分たちのやり方でグループに分けています。なのですが、どのくらいの数に分けるかには民族によらず上限があるようで、およそ600程度なのだとか(7)。そして進化生物学者で科学ジャーナリストのキャロル・キサク・ヨーンによると、彼女の身近な生物学者に自分の知っている生き物のグループ名を手当たり次第にあげるよう頼んでみた結果もおよそ600だったとのこと(8)。そこから彼女は、生物としてのヒトの情報処理能力には限りがあり、文字などの外部記録に頼らずに扱える数はそのあたりが限界なのかも、といっています。200万にはまったく届きません。200万が扱いきれないのであれば、いま地球で4万7000種が絶滅の危機だといわれてもピンとこないのは当然で、生物多様性の危機といった言葉が、何となくどこか別の世界のことであるかのような印象を与えてしまうのはそのあたりに理由があるのかもしれません。とはいえ、危機が進行し続けて、生き残った種の数が600を切ってはじめて腑に落ちても遅いので、ここでも想像力が必要です。

さて、生き物のなかには長い間生きるものがいます。樹木は100年以上の寿命をもつものが多く、トチノキのように700年ほど生きる種もあります(9)。動物でも、北極海に棲むニシオンデンザメに400年近く生きたと思われる個体が見つかっています(10)。江戸時代のはじめ頃から生きていたということで、せいぜい80年ほどしか生きない私たちとは時間のスケールが違います。

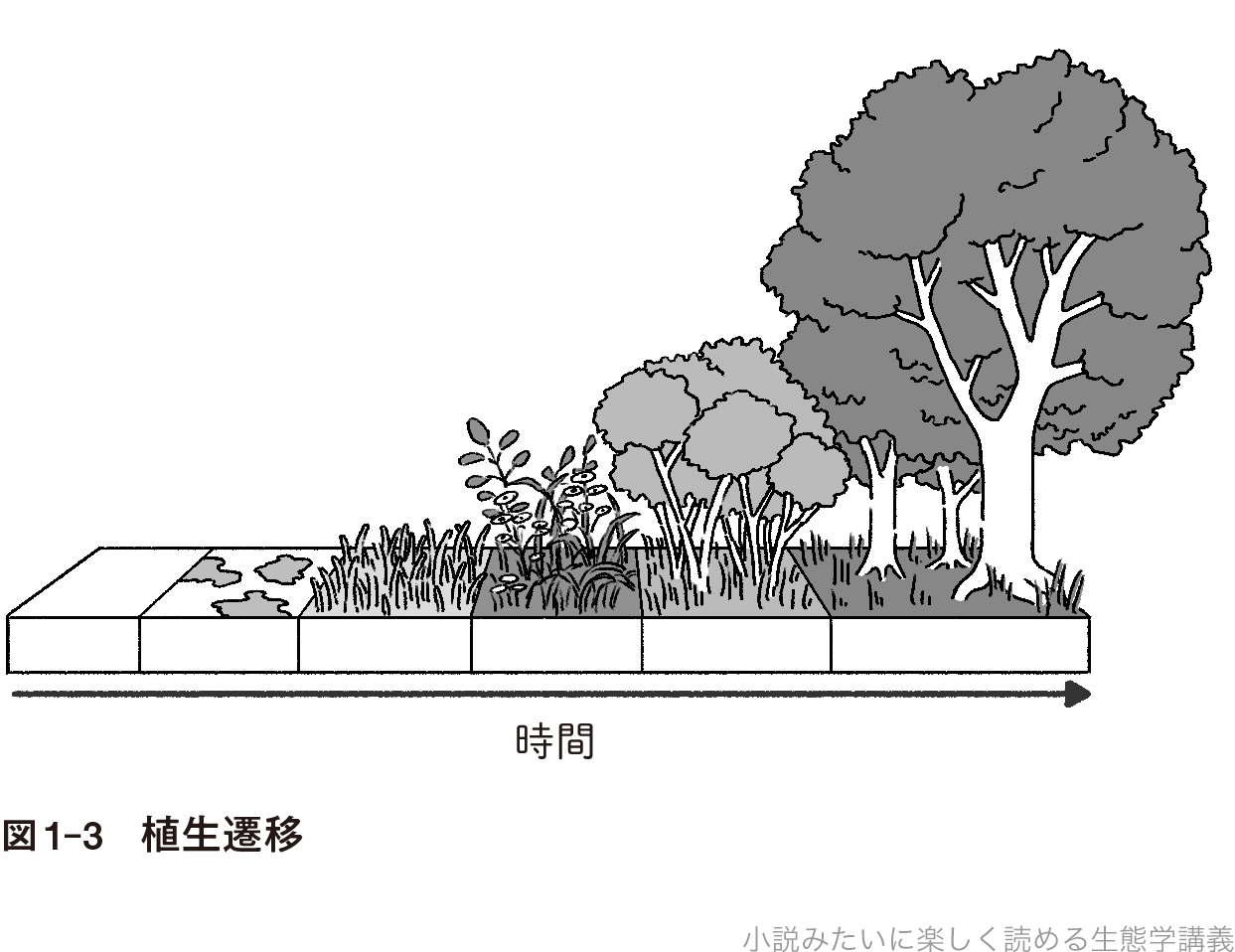

生態学的な現象のなかにも長い時間かけて進展するものがあります。そのひとつが植生遷移で、火山が噴火して流れた溶岩の上とか、土砂崩れなどで土が失われたあととかの植物がまったくない状態の土地に、コケなどが生えてきて、一年草に代わり、その後、多年草や背の低い木が増えてきて、明るいところに生える樹の林ができ、暗いところを好む樹が生えてくる、というプロセスです(図1-3)。で、これが、何もないところから安定した状態になるまで何百年とかかります。他にも何千年、何万年かかってもまったく不思議ではない、進化という現象もあります。

空間のスケールも私たちの日常とは違っています。渡り鳥や回遊魚のように広い範囲を移動する動物は、移動した先でフンを落としたり、死んで亡骸を横たえたり、卵を産み落としたりすることで、移動元から物質を運び、それに伴いエネルギーももたらします(11)。また鳥は種子を体につけて飛ぶことで植物が分布を広げることを意図せず助けていますし、動物でも硬い殻で覆われたフナ(12)やナナフシモドキ(13)の卵は、鳥に食べられてもおなかの中で生き続け、フンとして捨てられた先で孵化する場合があることが知られています。鳥インフルエンザのように渡り鳥が病気を運ぶこともあります。つまり、移動能力の高い動物たちによって遠く離れた生態系が結びついています。ですから、ある場所で起こっていることを理解するのに、その場所だけ見ているのでは不十分な場合があるわけです。逆に小さい世界もあって、動物の腸内には微生物が多数棲み着いていて、そこには小さくとも立派な群集があり生態系が成立しています。

こういう私たちの日常生活と離れた時間・空間スケールで起こる現象は、私たちの直感で把握できる域を超えています。やっぱり想像力が必要です。ということで、生態学的なことを理解するには想像力を働かせるという一手間が必要で、それが私が講義していてもなかなか狙ったようにこちらの言いたいことが伝わらない理由になっているのではないか、と思ったりします。いや、それは単に私の講義がヘタなだけですね。

ご覧ください

文献

- (1) Meyer-Dombard DR & Malas J:Advances in defining ecosystem functions of the terrestrial subsurface biosphere. Front Microbiol, 13:891528, 2022

- (2) Elhacham E, et al:Global human-made mass exceeds all living biomass. Nature, 588:442-444, 2020

- (3) Bennett PM & Owens IP:Variation in extinction risk among birds: chance or evolutionary predisposition? Proc Biol Sci, 264:401-408, 1997

- (4) Martin TE:A conceptual framework for clutch-size evolution in songbirds. Am Nat, 183:313-324, 2014

- (5) Suraci JP, et al:Fear of large carnivores causes a trophic cascade. Nat Commun, 7:10698, 2016

- (6) Mora C, et al:How many species are there on Earth and in the ocean? PLoS Biol, 9:e1001127, 2011

- (7)“ Ethnobiological Classification: Principles of Categorization of Plants and Animals in Traditional Societies”( Berlin B), Princeton University Press, 1992

- (8)『 自然を名づける―なぜ生物分類では直感と科学が衝突するのか』(キャロル・キサク・ヨーン/ 著 三中信宏、野中香方子/ 訳)、NTT 出版、2013

- (9) Osumi K & Masaki T:Longevity of tall tree species in temperate forests of the northern Japanese Archipelago. J Forest Res, 28:333-344, 2023

- (10) Nielsen J, et al:Eye lens radiocarbon reveals centuries of longevity in the Greenland shark(Somniosus microcephalus). Science, 353:702-704, 2016

- (11) Bauer S & Hoye BJ:Migratory animals couple biodiversity and ecosystem functioning worldwide. Science, 344:1242552, 2014

- (12) Lovas-Kiss Á, et al:Experimental evidence of dispersal of invasive cyprinid eggs inside migratory waterfowl. Proc Natl Acad Sci U S A, 117:15397-15399, 2020

- (13) Suetsugu K, et al:Phylogeographical evidence for historical long-distance dispersal in the flightless stick insect Ramulus mikado. Proc Biol Sci, 290:20231708, 2023