第1部 ● イントロダクション

第1章 食と栄養のサイエンスとは

意義,特徴,およびハードル

佐々木 努

(京都大学大学院農学研究科食品生物科学専攻栄養化学分野)

生命活動の根源である「食」と,健康維持のための物質補給である「栄養」は,生体(食べる側)と食物(食べられる側)の相互作用(生体-食物連環)により成り立っている.健康維持に重要な役割を果たす食行動は,複合的要因により調節されるため,未解明な点が多い.他方,誰にとっても身近なテーマであるがゆえに,巷に飛び交う情報は玉石混交となっている.これらの問題を解決するには,食と栄養のサイエンスを推進して真実を明らかにする必要がある.そこで本章では,食と栄養のサイエンスを推進する意義,その特徴,および解消すべきハードルについて解説する.

1「食べる」とは,どういうことか

栄養(nutrition)とは,生命を健全に維持するために生体が体外から物質を摂取することであり,栄養のために摂取する物質を栄養素(nutrients)とよぶ.つまり,「食べる」とは,生体恒常性を維持するために必要な栄養素を,食物を通して摂取する行為である.捕食者(食べる側)が自己のニーズに基づいて,「いつ,何を,どれだけ」食物(食べられる側)を摂取するのかを選択・実行する行為であり,食べる側の能動的な意欲行動と食べられる側の生体に対する作用という「生体-食物連環」により成り立っている(図1).それゆえ,食と栄養のサイエンスを進めるには,生体ニーズと食品作用の需給バランスを感知して判断するメカニズムを解明する必要がある.

2食と栄養のサイエンスの意義

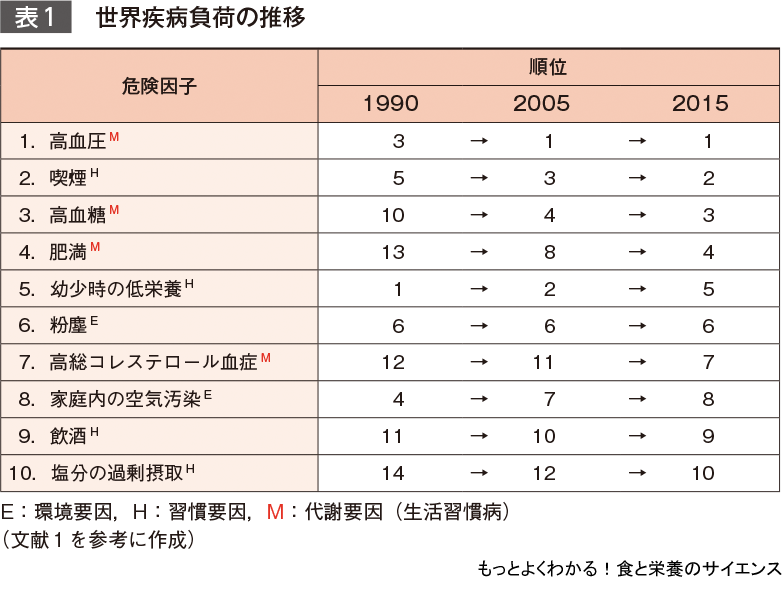

医学・医療の分野では,明快な因果関係がある疾患から,解明・解決が進んできた.因果関係がクリアな栄養失調は,欠乏栄養素の補充により解消され,先進国では解決済みとなった.しかし,原因と結果の間にタイムラグがある疾患に関しては,解明・解決が遅れている.その代表例が,食と栄養に関連する現代的な医療課題となっている生活習慣病である.生活習慣病の関連疾患は,世界疾病負荷 ※1の上位を占め,年々増加している(表1) 1).そして,生活習慣病の一つである糖尿病は百寿者には少なく 2),50歳以上の罹患者は寿命が4.6年短いなど 3),健康寿命の延伸を阻む大きな問題である.

古来より「医食同源」といわれるように,生活習慣病対策としての適切な食事は,疾病予防と疾病からの回復の両方に効果がある.それに対して,不適切な食事は,生活習慣病の発症・増悪とリンクしている.栄養学的に不適切な食品による生体への作用に加えて,生体側の食品に対する反応の異常も病態に関与している可能性が推察される.つまり,食行動を是正するには,生体-食物連環の調節メカニズムの破綻を是正することが必要となる.そのためにも,食と栄養のサイエンスが重要である.

3理解すべき食行動の特徴

食行動を理解するには,複数の観点(時間,生体,食品)から,さまざまな学術性(栄養学,内分泌代謝学,神経科学)を駆使する必要がある.

1)食行動の理解に必要な複数の観点

時間の観点で食行動を分類すると,「摂取前,摂取時,摂取後」に分けられる.摂取前には,生体ニーズのモニタリングと見つけた食物がもたらす生体に対する作用に関して予測を立て,行動を選択する.摂取時には,異なるタイミング(秒・分・時間)で作用するさまざまな入力を感知・処理する.摂取後には摂取体験に基づいて学習(時間・日)して,次の予測機会に用いる参照データをアップデートする(図2).このように,食行動は,さまざまなタイミングで起こる各種のサイクルにより調節されている.

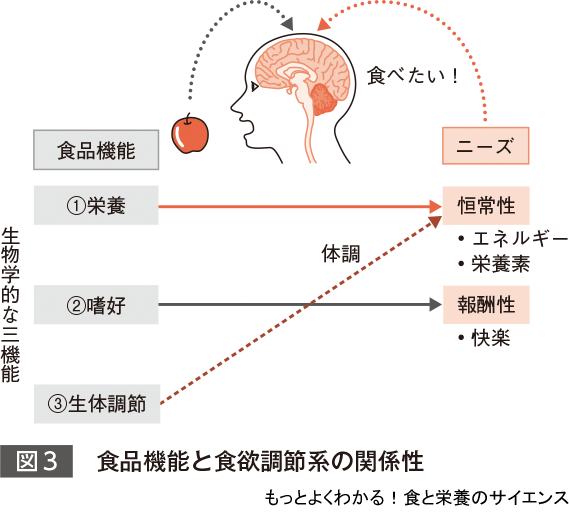

食べるとは,生体(食べる側・能動的)と食品(食べられる側・受動的)の相互作用である.生体の食欲調節系は,恒常的摂食調節系と脳内報酬系の2つに大別されて理解されてきた.しかし近年では,両調節系にはクロストークがあると考えられており,その分子・神経基盤の解明が進められている.それに対して食品は,栄養(栄養素の補給),嗜好(感覚入力),生体調節(健康の維持・向上)の3つの生物学的機能をもつとされている.生体側の調節系と食品側の機能の対応は,図3のようになると考えられる.

2) 食行動の理解に必要な3つの学術領域

生体-食物連環は,「生体の需要」と「食品機能の供給」の間のマッチングと捉えることができる.生体-食物間の情報のやりとりにより調節される食行動を理解するには,主に3つの学術が必要である.

① 栄養学

食物の中に生命の素を探し求め,栄養素を介して食物と生命や健康との関係性を科学的に明らかにする学問.臨床面では,生活習慣病の予防と回復のために必要な食事療法を担当する.

② 内分泌代謝学

臓器間の栄養・代謝情報のやりとりと,各臓器における代謝調節を扱う学問.内分泌学は生体内代謝と密接に関連しているため,内分泌代謝学として扱われている.臨床面では,生活習慣病の関連疾患の治療を担当する.

③ 神経科学

脳は,各種の情報を処理・統合し,意思決定を行い,能動的な行動に必要な指令を出す.これらのメカニズムに関する基礎学問が神経科学である.他方,拒食症や過食症といった食行動の異常を伴う精神疾患の治療は,精神科もしくは心療内科が担当する.

4食と栄養のサイエンスに対するハードル

食と栄養の重要性と社会的インパクトは明白であるにもかかわらず,食と栄養のサイエンスの領域には未解明な点が多く残っており,課題が山積している.その原因として,学術的複合性と構造問題の2点があげられる.

1)学術的複合性

食行動は,学術横断的なさまざまな性質の入力が,さまざまなタイミングで作用することにより調節される.そして,経験〔過去の自己体験,および他者から学んだ内容(食育・食文化など)〕も行動に影響するため,さまざまな背景要因をコントロールしたうえで因果関係を検証し,行動の基本原理を解明する必要がある.そのうえ,解析には生体および食品の両者の観点から複数の学術領域のノウハウを活用する必要があるため,全体像の理解と個別のノウハウをあわせもつ研究人材の養成が難しい.また,学際領域であるため,研究者がさまざまな領域に散在し,各自が各領域の傍流(マイノリティー)になりがちである.その結果,集団としてのプレゼンスが低下し,領域に対する投下資金と参入人材が相対的に少ないように思われる.

2)構造問題

社会的構造

食行動は社会的インパクトが強く,日常生活に密着した身近なものであるため,基礎と応用の距離が非常に近い分野である.このおかげで,一般社会に重要性を理解してもらいやすい半面,学術的には根拠薄弱だが一般人には正誤が判別できない「怪しい」情報が蔓延しやすいという問題を抱えている.相関レベルの浅い研究でも「一般ウケ」するため,手間をかけてしっかりと因果関係を証明する深い研究が相対的に減り,サイエンスのレベルが地盤沈下しやすい.サイエンスがわかる医療人を相手にする医薬系では課題とならないが,一般消費者として相手にする食品系では,都合のよい部分だけを切り取ってアピールするコマーシャル戦略がとられるなど,問題が多い.ダイエット関連情報・商品には怪しいものが多い実態が,食関連情報の信頼性を全般的に貶めており,食と栄養のサイエンスに対する印象を悪くしている.

学術的構造

学術的な構造も,食と栄養のサイエンスが遅れる一因である.食行動は生活習慣病の遠因であり,その是正は疾病からの回復に寄与するにもかかわらず,「疾患の直接的原因ではない」という先入観のために疾患研究の対象にされにくい.この先入観の遠因は,疾患治療を教える医学部では栄養学を教えないことにある.栄養学は医学をルーツとするものの医学から独立した学術として確立され,疾病の直接要因となる栄養失調が解消した結果,狭義の医学の対象外とみなされている.生体恒常性は重要テーマであると医薬系でも認識されているものの,「食べるなんてどうでもよい(放っておいても食べるし,死なない)」という偏見がある.食と生体恒常性は表裏一体であるが,日常的な自己体験が食の軽視につながっているのかもしれない.

医学部では,基礎・臨床の両方を学ぶが,食が医学の対象外とみなされている結果,食と栄養のサイエンスに取り組むMD研究者は少ない.医学系でキャリアアップしたいMD研究者にとっては,「医学の対象外」のテーマを研究しても将来のポストにつながらないことも,人材不足の遠因であろう.

食と栄養に係る臨床ニーズを担当する管理栄養士の養成課程は,臨床実務を担う人材の養成課程であり,基礎学術(サイエンスの進め方)を教える課程ではない.その結果,疾患研究の方法論である「Bedside to Bench to Bedside」のサイクルが回らず,食と栄養に係る現場の問題を基礎学術的に検証する人材が不足している.

食品研究を担う農学部では,食品側の科学的分析はしっかりと教えるが,生体のしくみを統合的に理解する教育は不足している.その結果,基礎研究の地力と食品機能性研究の実績はあるものの,生体メカニズムの解明にまで発展させた研究が少ない.

行政的構造

薬機法 ※2による「食薬区分」もこの構造問題に一役買っている.医薬品は「副作用もあるが,効くもの」,食品は「安全だが,効かないもの」という前提で分類されているため,疾患研究の一環として食と栄養が取り上げられにくくなっている.特に,薬学領域の参入が少ないという印象である.しかし,この構造的な問題に対する提言として“Ignorance of Nutrition is No Longer Defensible.”といった考え方が提唱されている 4).

5食と栄養のサイエンスを新たに確立するための方策

1)疾患研究の方法論から学べること

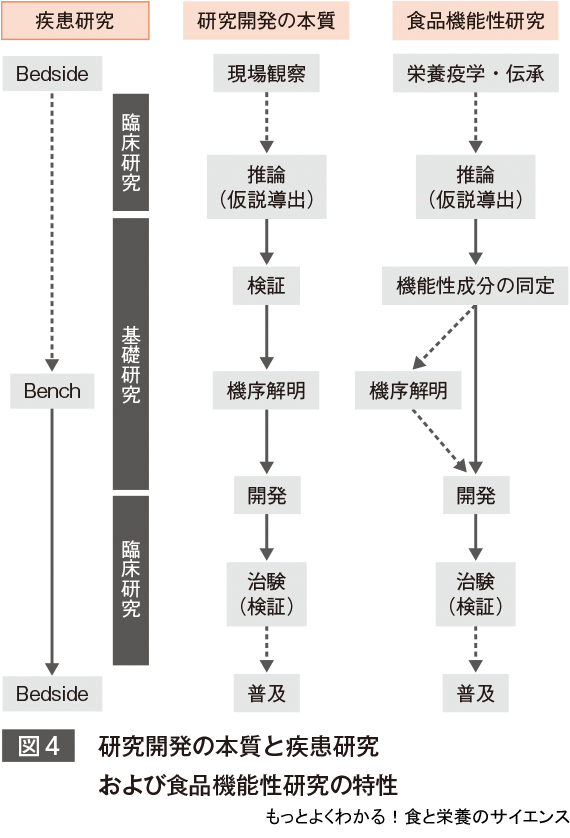

疾患研究のスタンダードは「Bedside to Bench to Bedside」である(図4).まず現場(実社会)において,綿密な観察(現象論)から相関関係(correlation)を抽出する.次に,相関関係に基づいて背景にあるメカニズム(causality)に関する仮説を構築し,基礎研究により検証・解明する(Bedside to Bench).そして,解明したメカニズムに立脚した開発を行い,その実効性を臨床治験で検証したうえで,科学的根拠のある成果として社会に普及させる(Bench to Bedside).

医学・医療担当者は,基礎と臨床の両方のトレーニングを受けているため,この一連の流れによる疾患研究が可能であった.過去20年の間に,臨床研究における「経験ベースからエビデンスベース」へのシフトが起こり,基礎・臨床の両面において科学的根拠に立脚した研究・開発が進められてきた.基礎研究で解明した機序に作用する候補化合物などを見出し,動物実験を経て,臨床試験で効果や安全性を検証する流れが医薬品開発では定着した.これが,医学・医療が過去20年間において格段に進歩した理由である.

他方,食品機能性の研究アプローチは,医薬品開発と逆の方向性で進められてきた 5).栄養疫学や伝承などにより長寿や健康に寄与することが知られている食材などを研究対象として選定し,研究対象に関して深堀することにより機能性成分を特定し,そして作用メカニズムを解明するという流れである.疫学や伝承に基づく効能成分を抽出するという「機能性(薬理)の追求」というスタンスであり,開発面では安全性の確認が優先されるため,生体メカニズム(生理)の視点が不足しがちである.しかし,機能性成分を機能獲得実験のツールとして用いることにより,新たな生体メカニズムを発見できる余地が残されている.

まとめると,食と栄養のサイエンスが必要とする4つのステップがみえてくる.臨床面での観察研究(栄養疫学)の強化,臨床ニーズに基づく基礎研究(サイエンスと遂行可能人材),メカニズム(経験や相関関係ベースではなく)に立脚した食品・介入法の開発,および,開発された成果を検証する枠組みの改善(食薬区分問題の解消,第16章に詳述),の4つである.

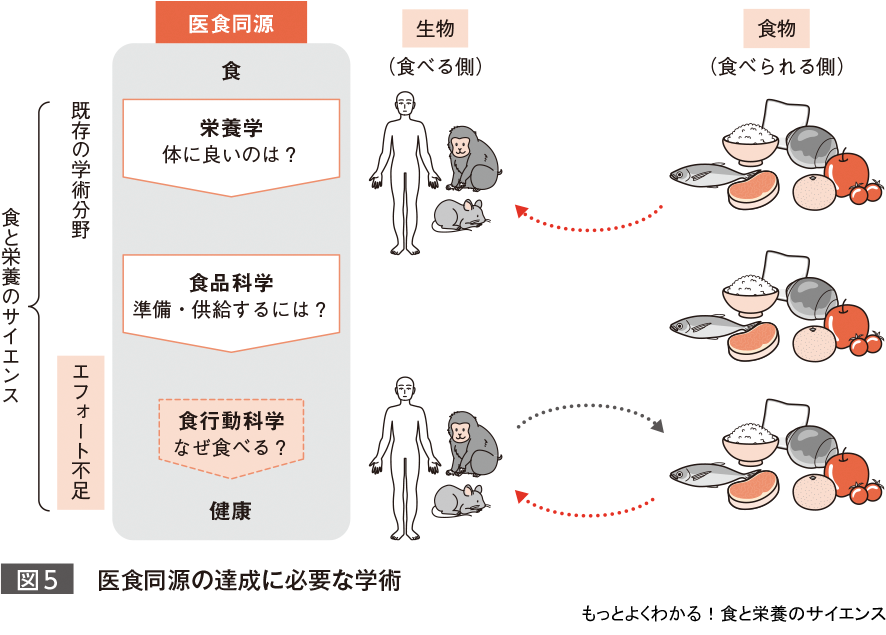

2)食行動科学(新領域)を学術的に確立させることの意義

医食同源の科学的実践として食から健康をめざすには,「何を食べるとよいか(栄養学)─健康によい食品の準備・提供法(食品科学)─なぜ食べるのか(食行動科学)」の3つが必要である(図5).現状では,食行動科学だけが学術領域として確立されていない.その結果,食事療法において,「体に良い食品を,このようにして食べてください」と情報提供しても,指導される側(食べる側)の意欲へのはたらきかけが足りないため,実践されにくい.現行の食行動に対する介入法の多くは経験ベースで開発されており,食行動の制御メカニズムに立脚していないため,対象者によって「効く,効かない」のばらつきがある.この問題を解決するには,生体メカニズムに基づいた開発が必要であり,それを下支えする基礎学術(食行動科学)の発展が必要である.

食行動科学は学際的であるために,現状では各分野に研究者が散らばっており,研究者同士の相乗効果を発揮しにくい.そのため,皆が集まる場(新領域)を設けることが重要である.その結果,次のような効果が期待される.

- ① 情報交換,切磋琢磨が可能になり,共同研究などを通してサイエンスが進みやすくなる.

- ② 研究者ごとに分断されて蓄えられている視点とノウハウを共有することで,学際研究を遂行する人材を養成しやすくなる.

- ③ 領域としてのプレゼンスを示せるようになり,投下される研究資金と本分野に興味をもつ次世代人材が増える.

- ④ 基礎と応用の距離が近いテーマにおいてサイエンスが進むことにより,サイエンスに基づいた開発が行われ,科学的根拠に立脚した食と栄養の実践が可能になり,食と栄養に係る現代的諸問題を解決できる.

6食と栄養のサイエンスへようこそ

食と栄養のサイエンスの領域には重要な未解決テーマが多く残されており,サイエンスを通して社会にインパクトを与えることが可能なやりがいのある領域である.本テーマに対する読者の興味を,本章により喚起できたのであれば幸甚である.

研究・開発に必要な論理的思考

論理的思考とは,情報を整理して本質を捉えるための方法論である.物事を体系立てて整理するための思考法であり,筋道立った合理的な思考様式である.ロジカルに考えると,皆が同じ結論に至るため,客観性も高い.

論理的な思考の枠組みは,以下の6つのステップからなる.

- ステップ1:

- 全体像(要点)の把握

- ステップ2:

- 必要な情報(大事なパーツ)の抽出

- ステップ3:

- パーツ間と全体像との関係性の考察

- ステップ4:

- 論理構造(ロジック)の判断

- ステップ5:

- 仮説の構築

- ステップ6:

- 仮説の検証(また,ステップ2へ)

ステップ1, 2, 6は情報収集のことであり,方法論・技術を含めたデータの質が重要となる.ステップ3, 4, 5は情報分析のことであり,分析の角度や深さを含めた思考の質が重要となる.

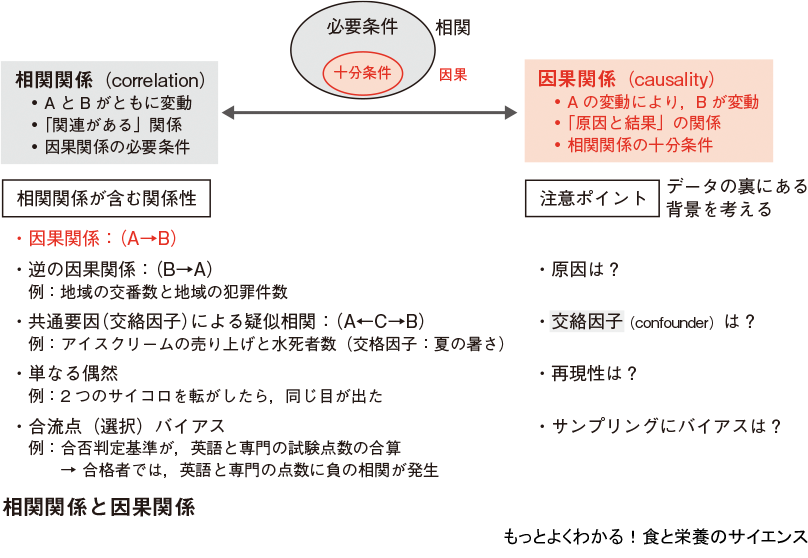

分析の際に重要なポイントは,相関関係(correlation)と因果関係(causality)の違いである.経験ベースの開発では,inputとoutputの相関がわかるのが早いが,causality(メカニズム)はブラックボックスのままである.その結果,交絡因子が排除できない,outputの最適化の手がかりが足りない,といった問題が発生する.メカニズムベースの開発では,causalityの解明に時間がかかるが,いったん解明されれば,交絡因子は排除できており,outputの最適化が進められる.

因果関係に着目して論理的思考を駆使することは,研究・開発において最適な成果を出すうえで重要である.

佐々木 努

文献

- GBD 2015 Risk Factors Collaborators:Lancet, 388:1659-1724, 2016

- Motta M, et al:Exp Gerontol, 43:102-105, 2008

- Bardenheier BH, et al:Diabetes Care, 39:1222-1229, 2016

- Barnard ND:JAMA Intern Med, 179:1021-1022, 2019

- 河田孝雄:生物工学会誌,94:624-626,2016