概論

DOHaD:概念,現状と将来展望

DOHaD:concept, current status and future perspectives of clinical and basic researches

小川佳宏,伊東宏晃

Yoshihiro Ogawa1)/Hiroaki Itoh2):Department of Medicine and Bioregulatory Science, Graduate School of Medical Sciences, Kyushu University1)/ Department of Obstetrics and Gynecology, Hamamatsu University School of Medicine2)〔九州大学大学院医学研究院病態制御内科学分野(第三内科)1)/浜松医科大学産婦人科2)〕

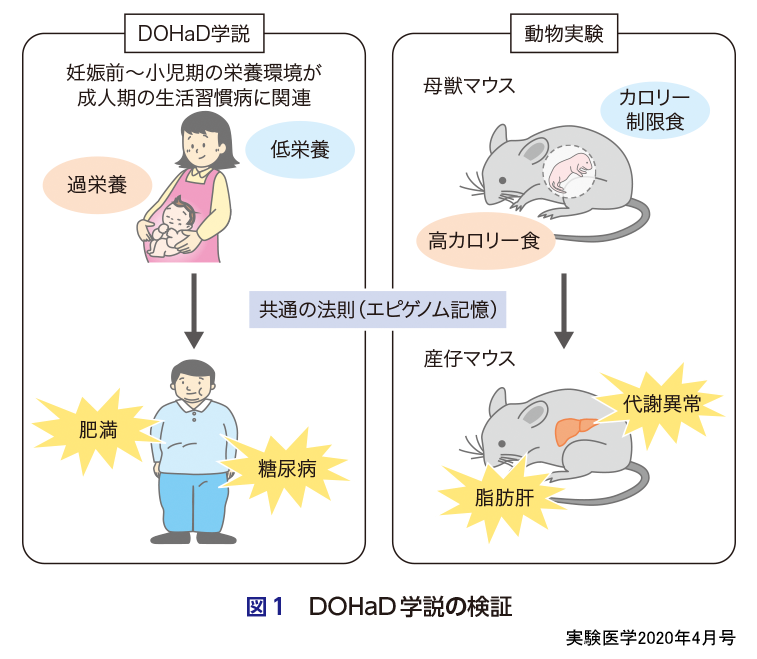

「胎生期・発達期」における環境要因が,「成人期・老年期」の健康あるいは生活習慣病などの慢性疾患の発症リスクに関連することが指摘され,DOHaD学説が提唱されている.本学説の最大の特徴は,「胎生期・発達期」の環境要因を考慮し,時間軸に沿って「成人期・老年期」の健康と疾患リスク因子の形成を想定する点である.妊娠動物モデルを用いた基礎研究とエピゲノム解析技術の進歩により,「胎生期・発達期」と「成人期・老年期」のように時空間的に離れた事象の因果関係が徐々に解明されるようになり,DOHaD学説は医療・医学領域にとどまらず生物学全体における新しい研究課題として注目されている.

はじめに

多くの疫学研究により,胎芽期,胎生期,新生児期,乳幼児期などの「胎生期・発達期」における環境要因が,成人期や老年期の健康あるいは生活習慣病などの慢性疾患の発症リスクに関連することが指摘され,Developmental Origins of Health and Disease(DOHaD)学説が提唱されている1).「胎生期・発達期」の環境要因と「成人期・老年期」の健康・疾患発症のような時空間的に離れた事象の因果関係の証明は困難であるが,近年,妊娠動物モデルを用いた基礎研究によりDOHaD学説の分子機構が徐々に解明されるようになり,医療・医学領域にとどまらず生物学全体における新しい研究課題として注目されている.

本特集のサブタイトルは「われわれの健康と疾患リスクは胎生期・発達期の環境でどこまで決まるのか?」とした.歴史的にDOHaD学説は胎児期と成人病発症リスクの関連を指摘したFetal Origins of Adult Disease(FOAD)の概念に由来するが,精子あるいは原始卵胞のような妊娠前の段階から胎芽期,胎生期,出生後の乳児期(場合によっては児童期)までの「developmental period」をカバーすると考えられる.しかしながら,日本語訳の「発達期」では十分に表現できないため,本特集では「胎生期・発達期」とした.以上のように,DOHaDの日本語訳として適切なものがないのが現状である.

1概念

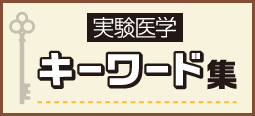

DOHaD学説は後方視的な疫学研究に端を発するものであり,1980年代後半から1990年代にかけてDOHaD学説の成立に貢献した代表的な3つの研究発表が知られている.すなわち,英国のBarker博士による低出生体重児として生まれた人々を対象にした解析2),第二次世界大戦末期における独軍の経済封鎖によるオランダの冬の飢饉(Dutch famine)を経験した妊婦から生まれた人々を対象にした解析3),ヘルシンキ大学に残されていた分娩記録による出生コホート研究4)である.興味深いことに,ほぼ同時期にヒツジや齧歯類による妊娠動物モデルを用いた基礎研究が急速に進展し,ヒト以外の哺乳類において臨床的な観察事実の多くが再現された5)(図1).異なる生活習慣を背景とする異なる人種を対象として「出生体重に代表される子宮内環境などの出生前の環境因子が成人期・老年期の健康や疾患発症リスクに関連する」という共通の結論が得られたこと自体が衝撃的であり,医学・生物学の研究対象としてDOHaDの概念が注目されるようになった(概念図).

DOHaD学説では,「胎生期・発達期」の環境要因に基づいて将来の生活環境を予測する適応反応(predictive adaptive responses)が生じると想定されている6).例えば妊婦が飢餓状態の場合,胎児は栄養摂取が不足がちな出生後の栄養環境を予測し,省エネルギー体質としてthrifty phenotype(倹約型表現型)を獲得するが7),飽食の時代の過剰な栄養摂取により成人期・老年期に肥満・糖尿病などの生活習慣病を発症するハイリスク群となると考えられる(ミスマッチ仮説)8).一方,子宮内の栄養過多による疾患発症リスクや環境ホルモンによる遅発性変化はミスマッチ仮説では説明が困難であり,DOHaD学説には多様な機序を想定する必要がある.本特集では環境化学物質の周産期曝露による発達神経毒性に関する最新の知見を解説いただいた(木村・遠山の稿).従来,DOHaD学説では妊娠女性側の要因を中心に議論されていたが,男性側の要因として精子の形成過程・老化との関連が指摘されている.本特集では胎生期の低栄養環境と性成熟期以後の精子数減少や妊孕性低下の関連についても執筆いただいた(藤澤・緒方の稿).

2臨床研究の現状と展望

DOHaD学説の最大の特徴は,「胎生期・発達期」の環境要因を考慮して時間軸に沿って成人期・老年期の健康と疾患リスク因子の形成を想定する点である.DNAの塩基配列による遺伝情報と,時々刻々と変化する多彩な環境要因の相互作用の蓄積により個体の表現型が決定される.このように変化する要因を「胎生期・発達期」と「成人期・老年期」のような時空間的に離れた事象の因果関係の証明は実験条件を統一した動物実験でも容易ではなく,ましてやヒトの生涯における加齢や生活環境の急激な経年変化も加味し,数十年の年月を要する臨床的な前向き研究は現実的ではない.近年,ランダム化されていない既存のコホート研究において後方視的に傾向スコア(propensity score)を用いた擬似的なランダム評価が試みられているが,ヒト前向きコホート研究により長期間かけて検証すべき事象を比較的短期間の評価により代替可能な研究手法は現在のところ確立されていない.本特集では,妊娠高血圧症候群による子宮内環境の悪化と児の長期的な健康の観点よりわが国の疫学研究の現状について執筆いただいた(目時の稿).

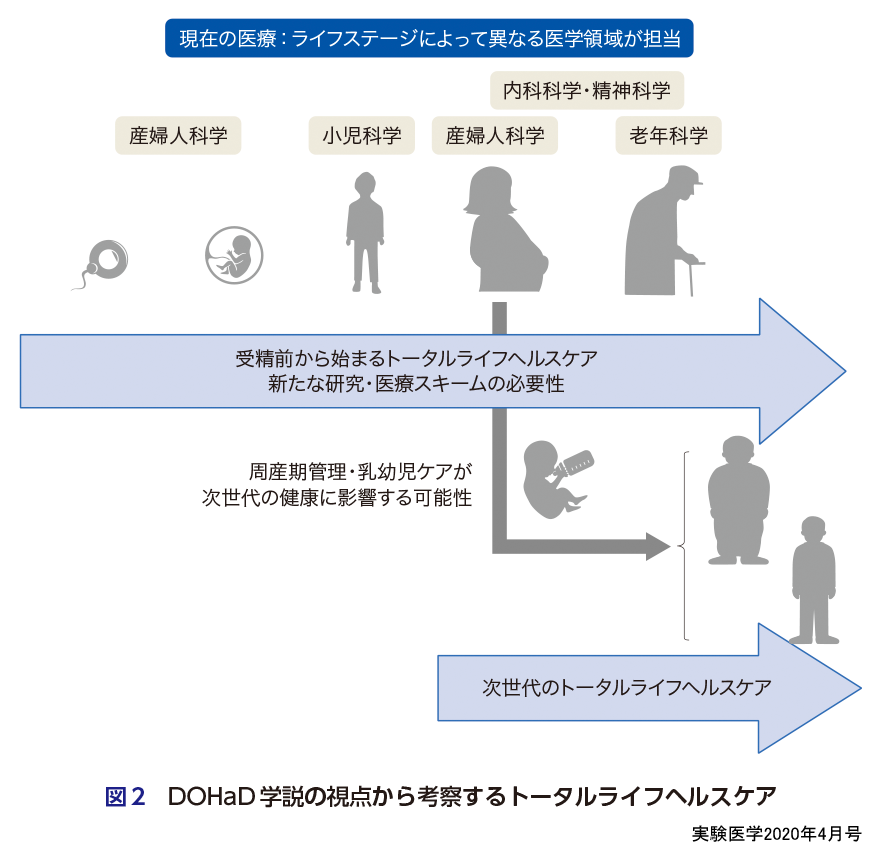

現在の医療・医学の多くは臓器・疾患別に構成されている.糖尿病や高血圧症などの“代謝疾患”,肝臓・膵臓疾患を含む“消化器疾患”,自閉症や統合失調症などの“精神疾患”,慢性閉塞性肺疾患(COPD)や喘息などの“呼吸器疾患”,心筋梗塞や脳卒中などの“循環器疾患”,認知症や神経変性疾患などの“脳神経疾患”など,多くの悪性腫瘍も臓器・疾患別に診療されており,複数の慢性疾患を合併する成人期・老年期において専門性の高い医療に大きく貢献している.一方,医療費の高騰に直面する現在,DOHaD学説の概念を踏まえた“トータルライフヘルスケア”として「胎生期・発達期」における健康増進により成人期・老年期の健康をめざす予測医学ともよぶべき予防医学の創出が期待される(図2).妊孕世代男女の健康増進の指針として,次世代の健康のために受精前の精子や原始卵胞,妊娠期の子宮内環境を健全化することが理想的である.本特集では妊婦の合併症が胎盤,胎児に及ぼすエピゲノムの変化の観点より執筆いただいた(秦の稿).安全性や倫理性の観点より「胎生期・発達期」における介入手段は限られるため,まずは就学期における適切な健康教育,生活習慣や食品成分による介入が現実的かもしれない.今後,DOHaD学説を踏まえた疾患発症が予測可能なバイオマーカーが同定され,ハイリスク群の同定ならびに早期介入をめざす予防戦略の創出が期待される.

3基礎研究の現状と将来展望

「胎生期・発達期」には精子や原始卵胞などの妊娠前期から子宮内環境,乳幼児期(場合によっては児童期)が含まれ,受精前後から器官形成期あるいは臓器機能の成熟期,出生後の個体の成長が著しい乳児期・児童期は将来の健康・疾患発症リスクを決定する臨界期である.これは環境要因の影響を最も受ける可塑性の高い時期に合致するため,生物学的にもさまざまな環境要因と遺伝素因の相互作用を解析するうえでも格好の時期である.本特集では精子の老化と児の自閉症スペクトラム症リスクの関連をエピゲノムの視点から執筆いただいた(舘花らの稿).

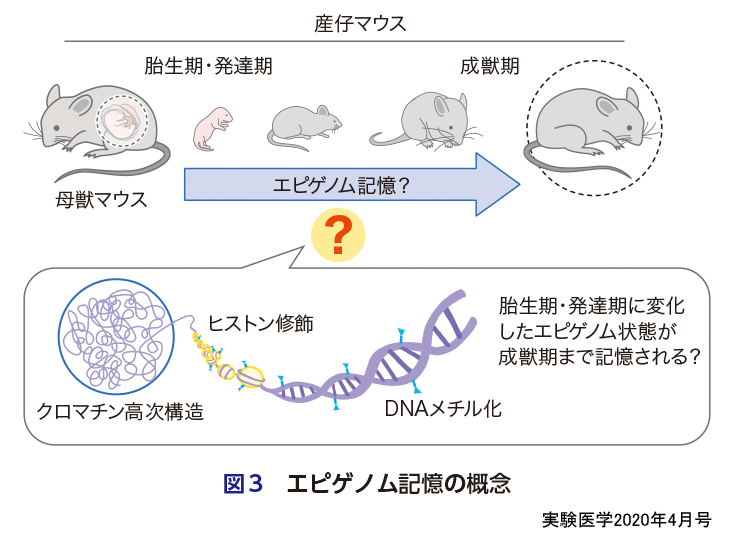

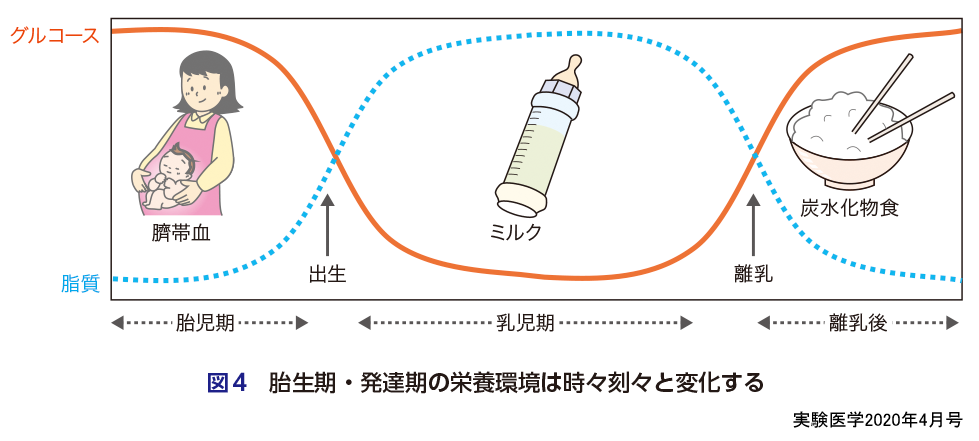

近年のエピゲノム研究の進展は,DOHaD学説の分子実態の理解に大きなインパクトをもたらしつつある.多くの動物実験により「胎生期・発達期」における多様な環境要因がDNAメチル化やヒストン修飾などのエピゲノム変化をもたらし,これが記憶・維持されて将来の健康や疾患発症リスクに関連する可能性が示唆されている(図3).例えば,胎児期から乳児期,離乳後にはダイナミックに栄養環境が変化するが(図4),この変化に応じて胎仔期から新生仔期のマウスの肝臓で一部の脂質代謝経路び遺伝子群が転写因子依存的にDNA脱メチル化されること,この時期に確立した標的遺伝子のDNAメチル化状態の一部が長期間にわたって記憶・維持され,これが成獣期の肥満発症に関連することが報告されている9).本特集では胎生期のストレスと脳内のDNAメチル化変化あるいは出生後の高血圧発症の関連について(森・藤田の稿),肝脂肪変性におけるヒストン修飾の可塑性について(伊東の稿),それぞれ執筆いただいた.最近では母親の血漿や胎盤あるいは父親の精子におけるマイクロRNAがDOHaD学説の担い手である可能性も注目されている.しかしながら,現在同定されているエピゲノム制御因子の臓器・細胞特異性あるいは遺伝子部位特異性がどのようにして決定・制御されるのか,「胎児期・発達期」の環境要因により決定されたエピゲノム状態がどのようにして記憶・維持されるのか,時々刻々と変化する環境要因によりいったん確立したエピゲノム状態がどの程度変化するのかなどの根本的な問題は解決されていない.近年,染色体立体配座捕捉法(Hi-C)による高次クロマチン構造の解析あるいは高感度メチロームシーケンシング(PBAT)法やクロマチン免疫沈降シークエンス(ChIP-seq)法による網羅的なエピゲノム解析により,時間とともに変化するゲノム上(エピ・ゲノム)の変化が解析可能になり,今後の解析が俟たれる.ヒトの臨床検体の解析には限界があるため,妊娠動物モデルを用いた解析により種属を超えた共通法則を見出す基礎研究が重要である.一方,DOHaD学説の検証には哺乳類を用いた解析が不可欠だが,エピゲノム記憶に共通する分子機構の解明には線虫,ショウジョウバエのような多細胞モデル生物が有力なツールになる.

おわりに

同じ遺伝子を有する一卵性双生児でも顔かたちや性格は全く異なる場合があるが,DOHaD学説は19世紀初頭にラマルクが提唱した「獲得形質の遺伝」の再評価に通じるものであり,遺伝学・生物学の本質的な問題に直結する問題である.基礎医学の観点では,環境要因と遺伝素因の相互作用がどのように記憶されて個体の表現型を決定するのか,臨床医学の観点では,DOHaD学説を踏まえて疾患の発症予測がどの程度可能なのかが重要である.ヒトの生涯ではライフステージごとに発症する疾患が異なるため,従来の医療では産婦人科学,小児科学,内科学・精神科学,老年医学のようにヒトの生涯が恣意的に区切られているが,DOHaD学説は,前世代,現世代,次世代に渡る世代継承性を踏まえて一人の生涯をフォローする究極の個別化医療であり,両者は本質的に異なるものである.アカデミアにおける医学,栄養学,薬学・農学などの研究者のみならず製薬・食品業界の研究者,医療現場の臨床医,食育を実践する教育現場の養護教員,行政担当者らが総力を結集し,DOHaD学説を踏まえた新しい学際的な潮流が創成される必要がある.

日本を含む多くの先進国では高齢化社会の到来により,健康長寿の増進による社会保障費の節減が重要な社会的課題になっている.DOHaD学説の観点より,「胎生期・発達期」におけるハイリスク群の同定と食品成分などによる早期介入による先制医療・精密医療の実現を期待したい.

文献

- 「Developmental Origins of Health and Disease」(Gluckman PD & Hanson MA, eds),Cambridge University Press, 2006

- Barker DJ:J Intern Med, 261:412-417, 2007

- Roseboom T, et al:Early Hum Dev, 82:485-491, 2006

- Eriksson JG:Ann Med, 48:456-467, 2016

- Hanson M:J Dev Orig Health Dis, 6:434-437, 2015

- Nettle D, et al:Proc Biol Sci, 280:20131343, 2013

- Hales CN & Barker DJ:Br Med Bull, 60:5-20, 2001

- 「Mismatch: Why Our World No Longer Fits Our Bodies」(Gluckman PD & Hanson MA, eds),Oxford University Press, 2006

- Yuan X, et al:Nat Commun, 9:636, 2018

著者プロフィール

小川佳宏:1987年,京都大学医学部医学科卒業,臨床研修の後,’94年,同大学大学院医学研究科博士課程卒業(井村裕夫教授,中尾一和教授).‘97年,同大学医学部附属病院 助手,2003年~’12年,東京医科歯科大学難治疾患研究所 教授.‘11年~’19年,同大学大学院医歯学総合研究科 教授.‘14年~’20年,AMED-CREST研究代表者.‘16年より九州大学大学院医学研究院 教授兼任.‘19年より専任.研究テーマは生活習慣病の成因の解明と治療戦略の開発.若い世代と力を合わせて本質的な問題にチャレンジし,普遍的なサイエンスをエンジョイしたい.

伊東宏晃:1986年京都大学医学部医学科卒業,大学病院や市中病院で産婦人科臨床研修の後,’96年ウイスコンシン州立大学客員研究員(2年間),2006年京都大学医学部婦人科学産科学教室講師,’11年浜松医科大学周産母子センター病院教授,’18年より同産婦人科教授.研究領域は周産期医学(羊水塞栓症など),DOHaD学説(マウス動物実験,ヒトコホート研究).産婦人科の臨床医として,将来世代の健康増進を目標とした周産期管理の改善,開発を目指したい!