概論

特集1 概論

免疫細胞や液性因子を介した神経機能制御

Neural function regulated by immune cells and humoral factors

村松里衣子

Rieko Muramatsu:国立精神・神経医療研究センター神経研究所神経薬理研究部

本特集では,中枢神経系が「免疫特権的臓器」とみなされてきた従来の概念から脱却し,免疫細胞や液性因子が神経発達,恒常性維持,損傷修復に多面的に関与する最近の知見を紹介する.近年のシングルセル解析や空間トランスクリプトミクス,リピドミクスなどの技術革新により,免疫や液性因子による神経機能制御機構が可視化され,疾患病態の新たな理解が進んでいる.各論では,液性因子の変動解析,自己抗体による精神疾患病態,脂質代謝異常と神経変性,脳脊髄液免疫細胞動態,ミクログリアの多様性,脈絡叢やミエリン研究の進展を取り上げ,神経免疫学の臨床応用への可能性を示す.

はじめに

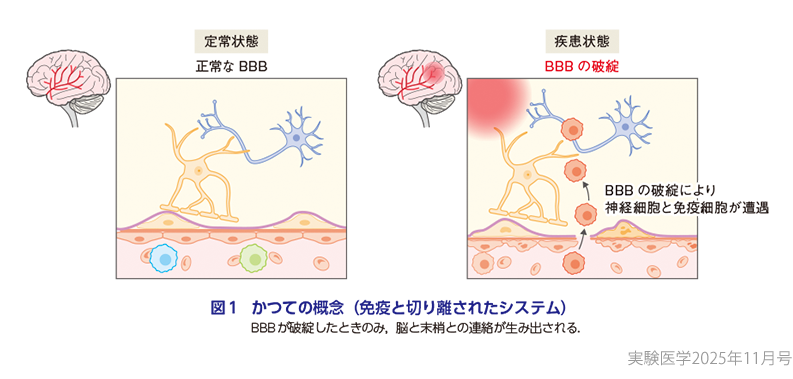

中枢神経系は長らく「免疫特権的」臓器と考えられ,末梢免疫系から隔絶された環境にあると理解されてきた.この概念が提唱された背景には,脳は他臓器に比しリンパ系が乏しいことや,一部の領域を除き脳内には血液脳関門(blood brain barrier:BBB)が備わり,免疫細胞や循環中の液性因子の流入が妨げられることがあげられる.しかし,例えば脳組織の移植において,拒絶反応が惹起されたという事案が20世紀後半に複数報告された.また,BBBの強固なバリアを維持するしくみについては,引き続き新規分子の関与やバリア機能を担う形態学的な発見がある一方で,正常脳でも多様な経路で末梢由来の細胞や液性因子が脳内に流入することも示されてきた.そして近年では,髄膜や脈絡叢に免疫細胞が常在し,さらに脳から末梢に老廃物や液性因子を排出するリンパ管様構造が存在することが明らかとなっている.もちろん,多くの疾患時には脳血管のバリア機能の破綻が検出され,旺盛な細胞・分子の流入が脳内で検出されている.このようなことから,脳はもはや「免疫から切り離された臓器」ではなく,「免疫と絶えず対話する動的システム」として理解されるようになりつつあり,こうした認識の変化により神経免疫学という学際的領域の発展が促され,神経機能制御機構と病態機序が新たな視点で次々と明らかにされている(図1).

1脳における免疫細胞・液性因子

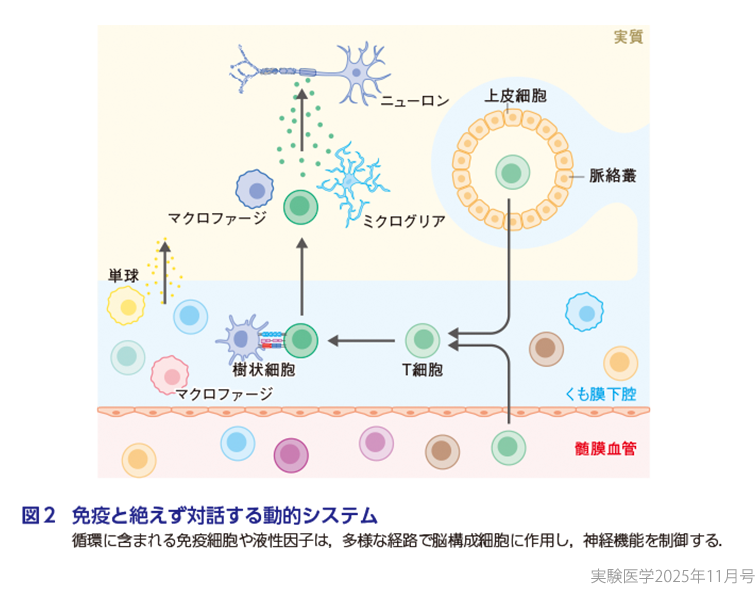

免疫系は外来異物からの防御を本来の役割とするが,それにとどまらず組織恒常性の維持や損傷後の修復にも関与する二面性を有する.これは中枢神経系においても例外ではない.循環中の免疫系細胞が個体発生における神経発達や傷害時の神経組織修復に直接的あるいは間接的に作用することが知られる.またこれらの免疫細胞が脳内の免疫担当細胞と認識されているミクログリア等と相互作用し,神経系に影響を与える機序も判明している.さらに脳内の他細胞,例えばオリゴデンドロサイトや血管構成細胞とも作用(コミュニケート)し,神経機能や行動に影響を与えることがわかってきた.液性因子の観点からも,脳外部に由来するとされる分子群(ホルモン,脂質メディエーター等)が脳に作用することで,脳構成細胞の機能を制御したり,炎症応答を仲介して神経機能を制御する直接経路・間接経路が報告されている(図2).

このような免疫細胞と中枢の構成細胞とのコミュニケーションをはじめとした分子メカニズムについても理解が進んでいる.例えば,炎症性サイトカインなどの免疫メディエーターについても,神経系で固有な作用を示し,神経機能にも影響することが明らかとなってきている主要な炎症性サイトカインであるIL-1βは,神経細胞のシナプス可塑性を抑制し,学習や記憶機能にも波及することが知られる.IL-6についても,アストロサイトの反応性を高め,脳内慢性炎症を増幅させる.TNF-αはグルタミン酸受容体の局在を変化させ,過剰な興奮毒性を誘導する.一方で補体は発達期における生理的シナプス刈り込みに必須であり,その機能が欠落すると神経回路形成が破綻する.脂質メディエーターであるプロスタグランジンやPAFは疼痛の慢性化に関与し,神経と免疫の密接なかかわりを象徴している.もっとも,これらの分子の役割や時間的・空間的な働きの違いについてはいまだ不明な点も多い.また,本特集では「免疫・液性因子→神経」の話題を主に取り上げているが,もちろん逆の機序,すなわち「神経→免疫・液性因子」も体内に存在し,その影響を受けてさらに神経機能が制御されるということも示されている.

このように,免疫と神経の関係は双方向性であり,細胞間の相互作用も複雑で,その生理学的・病理学的な理解は依然として萌芽的段階にある.細胞間・分子間の相互作用の生物学的な意義もコンテクストに依存し,保護と傷害などといった二面性に単純化できるものではない.

2技術革新で見えてきた神経免疫の姿

一方で,近年の多様な検出および解析技術の革新は,神経免疫における細胞間相互作用や分子機能の理解を急速に推し進めている.例えばシングルセルRNAシークエンスは,従来は特定の細胞種(例えば神経細胞)と一括されていた細胞群が実際には多様な亜集団に分かれることを明らかにするとともに,神経細胞のみならず免疫細胞を含む多様な非神経細胞の存在と活動に注目を集めさせた.空間トランスクリプトミクスは炎症細胞が神経回路のどこに配置されるかを可視化し,局所的な分子ネットワークを理解する手がかりを与えた.リピドミクスは数万種に及ぶ脂質を一斉に解析し,病態時に生じる質的変化を可視化した.加えて,近年は人工知能による大規模データ解析やマルチオミクス統合解析も導入され,疾患特異的な分子シグネチャーをより高精度に抽出できるようになってきている.これらの技術では今後もさらに解像度の向上等さらなる革新が見込まれ,その発展とともに,神経免疫研究も相関の記述段階を超え,因果機構の解明へと進展しつつある.

3本特集の概観

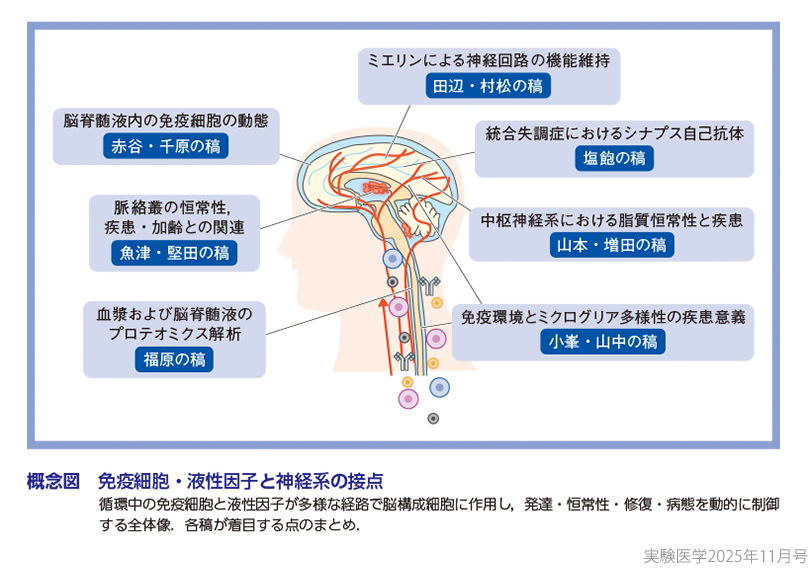

本特集では,免疫細胞や液性因子を介した神経機能制御について各分野の研究者に概説していただいた(概念図).福原の稿では,血漿および脳脊髄液の大規模プロテオミクス解析により,加齢や認知機能不全に伴う液性因子の変動を詳細に示している.特に血漿と脳脊髄液の濃度比の変化をBBBの機能破綻と関連づけ,補体や凝固因子の異常が疾患進行に寄与することを明らかにした報告はきわめて興味深い.膨大な分子データを丹念に読み解くことで,認知症研究やバイオマーカー探索に新たな道を拓いたこの取り組みは,本領域における先導的かつ卓越した成果といえる.さらに血液検査という比較的低侵襲な手法から中枢の状態を推定できる可能性を示しており,今後の臨床応用に向けても大きな期待が寄せられる成果を紹介している.

塩飽の稿では,統合失調症におけるシナプス自己抗体の病態的意義を論じている.抗NMDA受容体抗体などが受容体機能阻害やミクログリア依存的シナプス刈り込みを介して精神症状に関与する可能性を提示し,精神疾患研究に免疫学的視点を導入する重要性を示した.従来の神経伝達物質モデルに加え,免疫異常という新しい病態仮説を加えることで,精神疾患の理解に新たな光を投げかけており,今後の診断や治療の革新につながる可能性を秘めている.

山本・増田の稿では,中枢神経系における脂質恒常性の破綻と疾患発症の関連について詳述している.ミクログリアにおける脂質代謝異常や脂肪滴の蓄積,脂質メディエーター産生の異常が神経変性疾患や慢性疼痛に深く関与することを説き,リピドミクス解析の有用性を具体的に示した.脂質という複雑な分子群に注目し,神経疾患の新しい病態像を切り拓いた研究は,まさに独創的であり,将来の創薬にも展開するポテンシャルを有する興味深い知見である.

赤谷・千原の稿では,視神経脊髄炎スペクトラム障害における脳脊髄液内の免疫細胞の動態について詳細に記載している.B細胞,T細胞,単球,顆粒球といった多様な細胞が相互作用して炎症を形成することを明解に示し,さらに脳脊髄液解析が診断や治療モニタリングに有用である可能性を期待させる.精密な免疫細胞解析を通じて病態理解を深化させる取り組みは,臨床応用の観点からも興味深い.シングルセル解析やフローサイトメトリーを駆使した知見は,今後の個別化医療などへのつながりも期待させる.

小峯・山中の稿では,筋萎縮性側索硬化症を対象に,ミクログリアの多様性との関連を概説している.また全身の免疫環境などにより構成や機能に差が生まれるミクログリアの多様な個性に着目した取り組みにも言及している.今後,基礎と臨床の橋渡しという観点から,患者ごとのリスク層別化や早期診断マーカーの探索など,さまざまな研究分野と関連させた発展につながるものと期待される.

魚津・堅田の稿では,脈絡叢の役割について概説している.脈絡叢は,脳室に存在し脳脊髄液を産生する血管に富む組織である.その構造的な特徴,シグナルセンターとしての役割,そして恒常性維持・疾患や加齢との関連まで,幅広く概説しており,脳の理解に新たな作用点の考慮の重要性を投げかけている.

田辺・村松の稿では,ミエリンに関するわれわれの知見を概説している.神経回路の機能維持に重要な役割を担うミエリンについては,その維持や修復の機序の探索はまだ続いている段階ではあるものの,今後はこれらの知見を基にした医薬品開発など社会実装へ展開する取り組みを発展させていきたい.

おわりに

本特集が浮き彫りにしているのは,免疫細胞や液性因子を介した神経機能制御が,断片的な観察から体系的理解へと発展しているという事実である.発達から老化,健康から疾患に至るあらゆる段階で免疫と神経の相互作用が関与していることが示され,バイオマーカー探索や創薬応用への道が拓かれつつある.ただし,未解明の領域はなお多く残されており,分子や細胞の役割をより精緻に捉える努力が求められる.そしてさらには,基礎と臨床の連携をさらに強化し,異分野の研究者が協働することで医薬品や医療機器開発など社会実装への取り組みへつなげていく段階でもある.免疫と神経の相互作用の理解が深まれば,疾患の早期診断や予後予測,新しい治療法の開発に直結する可能性がある.しかしその道のりは決して容易ではなく,多くの技術的・概念的課題が残されている.一方,国際的には,特に欧米ではすでに複数の先進的取り組みが進められており,研究領域としての注目度は高い.また,神経科学の領域を超えて,神経免疫というコンセプトが生体の理解に不可欠な視点として広く認識されつつある.本特集が示す最新の知見が,その課題に挑むための確かな手がかりとなり,今後の研究の積み重ねによって本研究領域がさらに発展していくことを強く期待したい.

全身と脳をつなぐ新しい神経科学

私は研究生活の初期に神経発達を主題とし,海馬の軸索ガイダンスに関心を寄せていたが,しだいにそこで得られた知見を疾患研究に生かしたいと考えるようになり,中枢神経疾患を対象とする研究へシフトした.その過程で血管と神経の関係に注目し,疾患時に血管バリア機能が脆弱化し,血液や免疫系細胞が脳内に流入して神経機能を変容させる現象に関心を抱くに至った.私自身は神経回路修復を主なテーマとしてきたが,全身と脳の対話という視点から見渡すと,多様なアプローチや技術を駆使した魅力的な研究が数多く存在することを実感している.本特集では,そのような取り組みに携わる先生方の考えや知見を学ばせていただきたいとの思いから,とりまとめを務めた.多くの先生方のご協力に心より感謝申し上げるとともに,今後も交流を重ねながら,生体の動作原理の理解を深め,それを基盤とした社会実装へ少しずつつなげていきたい.本特集が読者の皆さまにとっても,新たな発想や研究の一助となれば幸いである.(村松里衣子)

本記事のDOI:10.18958/7805-00001-0006160-00

著者プロフィール

村松里衣子:国立精神・神経医療研究センター神経研究所神経薬理研究部部長.2003年東北大学薬学部卒業,’05年東北大学大学院薬学研究科修士課程修了,’08年東京大学大学院薬学系研究科博士課程修了,’08年大阪大学特任助教,’10年大阪大学大学院医学研究科助教,’13年JSTさきがけ研究員(兼任,’17年まで),’14年大阪大学大学院医学系研究科准教授,’18年より現職.